Der Mythos hält sich hartnäckig: „Vitamin D ist nur fürs Skelett wichtig.“ Falsch. Vitamin D wirkt hormonähnlich und moduliert zentrale Immunfunktionen – von der Abwehr an Schleimhäuten bis zur Entzündungsregulation. Überraschend: Selbst in sonnigen Regionen sind Defizite häufig, etwa bei Kindern unter Antikonvulsiva-Therapie; sie zeigen signifikant niedrigere 25(OH)D-Spiegel und häufiger Mangelzustände – trotz verfügbarer Sonne [1]. Die eigentliche Geschichte ist also weniger „wie viel Sonne es gibt“, sondern „wie viel UVB deine Haut erreicht und wie gut dein Körper Vitamin D verarbeiten kann“.

Vitamin D ist ein fettlösliches Prohormon, das der Körper überwiegend selbst bildet. In der Haut wird 7-Dehydrocholesterol durch UVB-Licht zu Prävitamin D3 umgewandelt und anschließend zu 25-Hydroxyvitamin D 25(OH)Dzirkulierende Speicherform, Standardmarker im Blut weiterverarbeitet [2]. Der Begriff endogene Synthesekörpereigene Produktion erklärt, warum Ernährung allein oft nicht ausreicht. Entscheidend sind UVB-Verfügbarkeit, Hautareal, Pigmentierung, Alter, Jahreszeit und Luftqualität. Viszerales FettFettgewebe um innere Organe kann Vitamin D sequestrieren, weshalb übergewichtige Menschen tendenziell niedrigere Spiegel haben – ein praxisrelevanter Hebel für High Performer. Wichtig: Die gleiche UVB-Strahlung, die Vitamin D triggert, verursacht auch DNA-Schäden; es geht um klug dosierte, nicht brennende Sonnenexposition – Balance statt Extrem [2].

Ein suboptimaler Vitamin-D-Status schwächt mehr als nur Knochen. Auf Immunsystem-Ebene beeinflusst Vitamin D die Reifung und Aktivität von T-Zellen, Makrophagen und die Produktion antimikrobieller Peptide – zentrale Abwehrschritte gegen Atemwegs- und Darmpathogene. Realwelt-Faktoren stören diesen Status häufig: Zu wenig Sonne, besonders in höheren Breiten und in Wintermonaten, erhöht das Risiko für Defizite [3]. Chronische Luftverschmutzung reduziert die UVB-Durchdringung und ist in Metaanalysen mit niedrigeren 25(OH)D-Spiegeln assoziiert [4]; in älteren Bevölkerungen verstärken Feinstaub (PM2.5) und Ozon das Defizit-Risiko zusätzlich [5]. Medizinische Faktoren zählen ebenfalls: Malabsorptionssyndrome wie Zöliakie und Morbus Crohn verschlechtern die Aufnahme und sind mit höherer Defizitprävalenz verbunden – Entzündung plus geringe Zufuhr wirken dabei zusammen [6]. Medikamente wie Antikonvulsiva und Glukokortikoide können den Vitamin-D-Stoffwechsel stören; unter Antiepileptika zeigen Patienten niedrigere 25(OH)D-Werte und häufiger Mangel, teils begleitet von sekundärem Hyperparathyreoidismus – ein Signal für gestörte Kalzium-Homöostase [1]. Für High Performer heißt das: Energie, Infektresistenz, Regeneration und Knochengesundheit hängen an einem gut eingestellten Vitamin-D-System.

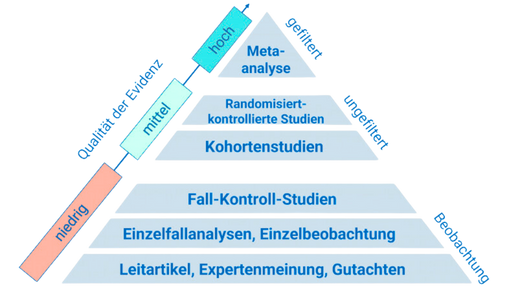

Mehrere Linien der Forschung skizzieren ein konsistentes Bild. Erstens zeigt eine Fall-Kontroll-Studie bei Kindern unter langzeitiger Antikonvulsiva-Therapie niedrigere 25(OH)D-Spiegel und deutlich häufiger Defizite als bei Kontrollen. Parallel traten niedrigere Kalzium- und Phosphatwerte sowie höhere Parathormonspiegel auf – biochemische Marker, die die physiologische Relevanz unterstreichen. Interessant: Der Effekt war unabhängig von bestimmten Wirkstoffklassen sichtbar und wurde durch Faktoren wie Saison und Begleiterkrankungen (z. B. Zerebralparese) moduliert [1]. Zweitens quantifiziert eine systematische Übersichtsarbeit mit Metaanalyse den Einfluss von Luftverschmutzung: Höhere Schadstoffbelastung korreliert mit signifikant niedrigeren Vitamin-D-Spiegeln, plausibel erklärt durch reduzierte UVB-Transmission – relevant für Stadtbewohner und Büroarbeiter [4]. Ergänzend zeigt eine nationale Kohortenanalyse bei sehr alten Erwachsenen, dass höhere UV-Strahlung und Wohnumfeld-Greenness protektiv wirken, während PM2.5 und O3 das Defizit-Risiko erhöhen; ein Teil des Schadstoffeffekts wird durch verminderte UV-Exposition vermittelt – ein eleganter Nachweis für die Umwelt-zu-Biologie-Verknüpfung [5]. Drittens verdeutlicht die klinische Literatur zu Malabsorptionssyndromen, dass entzündliche Darmerkrankungen und Zöliakie eine besonders hohe Defizitprävalenz tragen und dass Vitamin-D-Optimierung Teil der ganzheitlichen Therapie sein sollte [6]. Zusammen legen diese Daten nahe: Exposition (UVB), Umwelt (Luftqualität), Biologie (Absorption/Metabolismus) und Therapie (Medikamente) sind die Stellschrauben, an denen wir praktisch drehen können.

- Täglich 10–30 Minuten kluges Sonnenlicht: Exponiere Arme und Beine in der Mittagszeit, ohne zu verbrennen. Bei heller Haut reichen kürzere Intervalle, bei dunklerer Haut eher das obere Ende der Spanne. Die UVB-induzierte Synthese startet in der Haut und macht dich weniger abhängig von Nahrungsergänzungen [2].

- Plan B bei wenig UVB: Lebst du nördlich von ±40° Breite oder im Winter mit flachem Sonnenstand, ist cutane Synthese limitiert – prüfe Ernährung/Supplemente mit deinem Arzt. Personalisierte Strategien sind je nach Hauttyp, Kleidung und Klima sinnvoll [3].

- Smarte Umweltkompensation: In stark verschmutzten Städten sinkt die UVB-Verfügbarkeit. Suche sonnige, weniger verschattete Orte, nutze Dachterrassen oder Zeiten mit klarer Luft (nach Regen). Das mindert den durch Luftschadstoffe vermittelten Vitamin-D-Abfall [4] [5].

- Medizin-Check: Bei chronischen Darmbeschwerden, Zöliakie/IBD oder unter Medikamenten wie Antikonvulsiva/Glukokortikoiden lasse 25(OH)D und ggf. Kalzium/PTH bestimmen. Malabsorption und Arzneimittel können deinen Bedarf deutlich erhöhen [6] [1].

- Sicherheit vor Erythem: Kein Sonnenbrand. Steigere die Exposition graduell, verwende bei längerer Draußenzeit Sonnencreme auf unbeteiligten Arealen. Ziel ist eine kurze, nicht brennende Dosis – Nutzen ohne unnötiges Hautrisiko [2].

Die nächsten Forschungsschritte werden präzisere Dosismodelle für UVB, Hauttyp und Luftqualität liefern und so personalisierte „Sonnenzeit-Algorithmen“ ermöglichen. Zugleich braucht es klinische Studien, die Umweltfaktoren, Medikamente und Darmerkrankungen gemeinsam modellieren, um optimale, kontextabhängige Supplement-Strategien zu definieren. Für High Performer entsteht daraus ein datenbasiertes Protokoll: mehr Immunklarheit, weniger Ausfälle, längere Leistungsjahre.

Dieser Gesundheitsartikel wurde mit KI-Unterstützung erstellt und soll Menschen den Zugang zu aktuellem wissenschaftlichem Gesundheitswissen erleichtern. Er versteht sich als Beitrag zur Demokratisierung von Wissenschaft – ersetzt jedoch keine professionelle medizinische Beratung und kann durch KI-generierte Inhalte einzelne Details vereinfacht oder leicht ungenau wiedergeben. HEARTPORT und seine Partner übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Anwendbarkeit der bereitgestellten Informationen.