Dein Immunsystem ist wie ein Elite-Sicherheitsteam in einem Hochhaus: Es erkennt Eindringlinge, neutralisiert Gefahren und repariert Schäden. Bei Autoimmunerkrankungen verwechselt dieses Team jedoch gelegentlich die eigenen Mitarbeiter mit Eindringlingen. Das Ergebnis: chronische Entzündungen, Energieverlust, Leistungseinbrüche. Die gute Nachricht: Du kannst die Einsatzregeln deines Teams neu kalibrieren – mit Ernährung, Bewegung, Stresskompetenz und gezielten Nährstoffen.

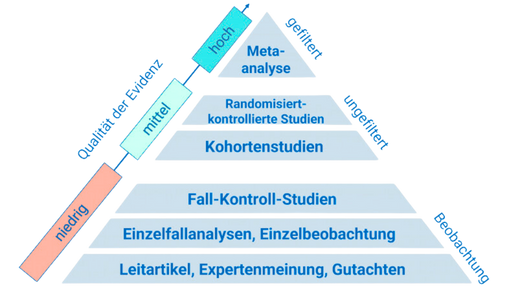

Autoimmunerkrankungen entstehen, wenn die Immun-Toleranz gegenüber körpereigenen Strukturen bricht. Die Folge ist eine fehlgeleitete Entzündungsreaktion gegen Gelenke, Haut, Darm, Nerven oder Blutgefäße. Wichtige Begriffe: HPA-Achseneuroendokrines Stress-System aus Hypothalamus, Hypophyse und Nebennierenrinde, ZytokineBotenstoffe, die Entzündungen steuern, T-regulatorische ZellenImmunzellen, die übermäßige Reaktionen dämpfen, Eubiosegesundes Gleichgewicht der Darmmikrobiota. Gene legen die Anfälligkeit fest, doch Umwelt, Lebensstil und Stress entscheiden häufig, ob die Krankheit ausbricht oder aufflammt. Für High Performer heißt das: Wer Entzündungslasten senkt, Schlaf und Stressreaktionen stabilisiert und die Mikrobiota pflegt, verschiebt die Balance zurück in Richtung Resilienz, Energie und kognitive Schärfe.

Chronischer psychologischer Stress stört die HPA-Achse, führt zu Cortisol-Dysregulation und fördert ein proinflammatorisches Milieu. Reviews verknüpfen diese Fehlsteuerung mit Erkrankungen wie Lupus, Rheumatoider Arthritis und Multipler Sklerose – ein zentraler, beeinflussbarer Mechanismus in Richtung Autoimmunität [1]. Schlafmangel verschärft das Problem: Schon akutes „Durchmachen“ verändert Immunzelllandschaften, schaltet Autoimmun-Signaturen in T- und B-Zellen hoch und schwächt zytotoxische Abwehr – ein Doppelschlag aus höherer Entzündungsbereitschaft und schlechterer Infektkontrolle [2]. Bewegungsmangel wirkt ähnlich ungünstig: In Kohorten und experimentellen Ansätzen zeigt sich mehr proinflammatorische Signalgebung und schwächere Immunregulation, während regelmäßige Aktivität Tregs stärkt und proentzündliche Muster reduziert [3] [4]. Hinzu kommen Umweltgifte: Organochlorine Pestizide wurden bei Sklerodermie-Patienten häufiger nachgewiesen und fördern immunologische Verschiebungen hin zu pro-fibrotischen Zytokinen – ein Hinweis, wie toxische Lasten die Krankheitsaktivität beeinflussen können [5].

Eine bevölkerungsbasierte Lupus-Kohorte nutzte Einzelzell-Transkriptomik, um zu zeigen, dass körperliche Inaktivität mit CD4+-T-Zell-Lymphopenie und einer proinflammatorischen Gen-Signatur in T-Zellen einhergeht. Hochreguliert waren TNF-α-, IFN-γ- und JAK/STAT-Signalwege – ein plausibler molekularer Hebel, warum Bewegung Symptome und Entzündungen verringern kann [6]. Ein umfassendes Review zur Stressbiologie beschreibt, wie chronischer Stress die HPA-Achse entgleisen lässt, Cortisol-Signale paradox stört und so Zytokine in Richtung Autoimmunität verschiebt. Diese Achsenstörung verknüpft psychologische Belastung mechanistisch mit Autoimmunerkrankungen und eröffnet Ansatzpunkte für Stress- und Neuroendokrin-Therapien [1]. Ernährungsseitig zeigt ein aktuelles Review zu rheumatischen Erkrankungen, dass mediterrane, polyphenol- und ballaststoffreiche Kost Entzündungswege moduliert, oxidativen Stress senkt und über die Darmmikrobiota die Immunbalance stabilisiert – praktikable Pfeiler einer entzündungshemmenden Diät [7]. Ergänzend deutet eine Meta-Analyse bei RA darauf hin, dass Omega-3 die Fettsäureprofile verbessert, Triglyceride senkt und die Zahl druckschmerzhafter Gelenke reduziert – klinisch spürbare Effekte trotz teils kleinen Veränderungen klassischer Entzündungsmarker [8].

- Stelle auf eine entzündungshemmende, antioxidativ reiche Ernährung um: Mediterranes Grundmuster mit viel Gemüse, Beeren, Olivenöl, Hülsenfrüchten, Nüssen und Gewürzen (z. B. Kurkuma). Ziel: 30+ pflanzliche Lebensmittel pro Woche, um die Mikrobiota zu diversifizieren und die Darmbarriere zu stärken [7].

- Priorisiere Ballaststoffe und Polyphenole: Täglich fermentierte Foods (Joghurt, Kefir, Kimchi) und bunte Pflanzen (Beeren, grüner Tee, Kakao) für eine eubiotische Darmumgebung und geringere systemische Entzündung [7].

- Integriere regelmäßige körperliche Aktivität: 150–300 Minuten pro Woche moderates Ausdauertraining plus 2–3 Kraftsessions. Schon der Wechsel von „inaktiv“ zu „aktiv“ reduziert proinflammatorische T-Zell-Signaturen [6].

- Baue Bewegungs-Mikropauses in den Tag ein: Alle 50–60 Minuten 2–3 Minuten mobilisieren, Treppe statt Lift, kurze Spaziergänge nach Mahlzeiten – nachweislich antiinflammatorisch wirksam im Kontext von Inaktivität [3] [4].

- Trainiere Stresskompetenz: Täglich 10–15 Minuten Meditation, Atemarbeit (z. B. 4-6-Atmung) oder eine kurze Yoga-Sequenz. Diese Praktiken wirken immunmodulierend und reduzieren proinflammatorische Belastung [9] [10].

- Optimiere Omega-3: 2–3 Fischmahlzeiten pro Woche (Lachs, Makrele, Sardinen) oder Supplement mit EPA/DHA 1–3 g/Tag nach ärztlicher Rücksprache. Erwartbar: bessere Fettsäure-Indizes, niedrigere Triglyceride und weniger druckschmerzhafte Gelenke [8].

- Schütze den Schlaf: 7–9 Stunden, konsistente Bettzeiten, dunkle, kühle Umgebung und digitales Offboarding 60 Minuten vor dem Schlaf – um autoimmune Signalwege, die bei Schlafentzug hochfahren, zu dämpfen [2].

- Reduziere Toxin-Exposition: Vermeide Pestizide im Haushalt, bevorzuge Bio bei „Dirty Dozen“, nutze Wasserfilter und lüfte regelmäßig. Geringere Umweltlast kann immunologische Fehlsteuerungen abschwächen [5].

Die nächste Welle der Autoimmunforschung wird personalisierte Lebensstil-Therapien mit Multi-Omics koppeln – von Mikrobiom-Profilen bis HPA-Biomarkern. Zu erwarten sind präzisere Protokolle, die Ernährung, Bewegung, Stressmanagement und Nährstoffe zu individuellen Anti-Entzündungsprogrammen verweben. Wer heute beginnt, baut die Grundlage für diese Zukunft: resilient, energiegeladen, leistungsfähig.

Dieser Gesundheitsartikel wurde mit KI-Unterstützung erstellt und soll Menschen den Zugang zu aktuellem wissenschaftlichem Gesundheitswissen erleichtern. Er versteht sich als Beitrag zur Demokratisierung von Wissenschaft – ersetzt jedoch keine professionelle medizinische Beratung und kann durch KI-generierte Inhalte einzelne Details vereinfacht oder leicht ungenau wiedergeben. HEARTPORT und seine Partner übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Anwendbarkeit der bereitgestellten Informationen.