In den 1950ern prägte die Psychologin Marie Jahoda den Begriff der “Latenten Funktionen” von Arbeit: Struktur, soziale Eingebundenheit, Sinn. Im Homeoffice erleben viele genau das Gegenteil – flexible Freiheit, aber weniger Struktur, weniger soziale Stimuli, dafür mehr Bildschirmzeit. Das klingt modern, ist aber physiologisch und psychologisch anspruchsvoll. Wer High Performance will, muss dieses Umfeld bewusst designen: für Energie, Fokus und langfristige Gesundheit.

Homeoffice verändert drei zentrale Systeme: Bewegung, Ergonomie, Neuropsychologie. Erstens steigt der Anteil an sedentärem Verhaltenlange Sitzzeiten mit sehr geringer Muskelaktivierung. Zweitens verschieben sich ergonomische FaktorenPassung von Tisch, Stuhl, Bildschirm, Blickwinkel – oft nutzen wir Küchenstühle oder Sofas statt höhenangepasster Arbeitsplätze. Drittens wirken neue Stressoren auf die kognitive BelastungSumme aus Aufgabenanforderungen, Unterbrechungen, Bildschirmzeit, inklusive digitaler Augenbelastung AsthenopieAugenmüdigkeit, Brennen, Kopfschmerz durch visuelle Überbeanspruchung. Parallel steigt das Risiko für soziale Isolationsubjektives Gefühl von Getrenntsein trotz digitaler Verbindung, was Wohlbefinden und Motivation dämpfen kann. Die gute Nachricht: Diese Risiken sind modulierbar – mit wenigen, gezielten Hebeln lassen sich Gesundheit, Stimmung und Produktivität spürbar verbessern.

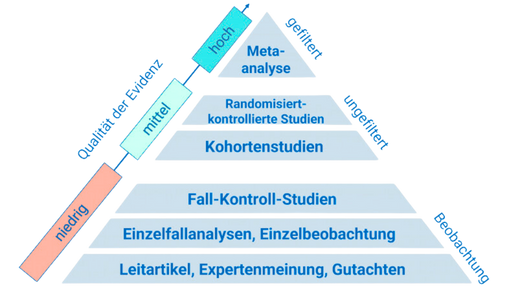

Studien zeigen konsistent: Zu Hause wird mehr gesessen und weniger gegangen. In einer deutschen Untersuchung verbrachten Beschäftigte im Homeoffice mehr Zeit im Sitzen und machten deutlich weniger Schritte als im Büro – ein Muster, das kardiometabolische Risiken langfristig erhöhen kann [1]. Ähnliche Befunde aus Japan belegen niedrigeren Energieverbrauch und zusätzliche Sitzzeit an Homeoffice-Tagen im Vergleich zu Bürotagen [2]. Mehr Sitzen korreliert zudem mit schlechterer Hüfthaltung; in einer COVID-19-Kohorte sagte objektiv gemessene Sitzzeit eine ungünstige Hüftpostur voraus, was das Risiko für lumbale Beschwerden erhöht – besonders bei suboptimaler Ergonomie daheim [3]. Auf der visuellen Seite liegt die Prävalenz von Asthenopie und trockenen Augen bei Bildschirmarbeitern hoch; Risikotreiber sind zu helle Monitore, Blendung und lange VDT-Zeiten ohne Pausen [4]. Psychosozial zeigt sich: Viele Stunden Remote-Arbeit gingen mit höherem Stress und geringerer Arbeitszufriedenheit einher; gleichzeitig waren Einsamkeit und Arbeitsplatzisolation mit vermindertem Wohlbefinden assoziiert [5]. Entscheidend: Diese Effekte sind beeinflussbar – über Bewegungssplits, ergonomische Korrekturen, Lichtsteuerung, Pausen und soziale Rituale.

Mehrere Studien liefern klare Leitplanken für das Homeoffice-Design. Erstens zur Bewegung: Mit tragbaren Sensoren erfasste Arbeiten zeigen, dass Remote-Tage mehr Sitzzeit und deutlich weniger Schritte bringen als Office-Tage; gleichzeitig nehmen Sit-to-Stand-Übergänge leicht zu, was aber die Gesamtinaktivität nicht kompensiert [1]. In einer separaten Messstudie sank der tägliche Energieumsatz im Homeoffice signifikant, während die sedentäre Zeit anstieg – besonders wenn der Arbeitsweg entfiel [2]. Für High Performer heißt das: Alltagsaktivität (NEAT) bricht weg und muss aktiv ersetzt werden. Zweitens zur Ergonomie: Laborbasierte Haltungsanalysen demonstrieren, dass Sofas, Bodenkissen oder Tablet/Laptop ohne Rückenstütze zu starker Nackenflexion und übermäßiger Lendenbeugung führen – ein Muster, das muskuloskelettale Beschwerden fördert und die Leistung mindert [6]. Bevölkerungsbasierte Befragungen bestätigen: Disproportionierte Tisch-/Stuhlhöhen und kleine Displays korrelieren mit Nacken-/Rückenschmerzen und geringerer Arbeitsleistung [7]. Drittens zu Augen und Licht: Eine Querschnittsstudie bei VDT-Beschäftigten identifizierte Blendung, zu helle Monitore und lange Bildschirmzeiten als unabhängige Risikofaktoren für Asthenopie; geplante Pausen senken das Risiko [4]. Ergänzend zeigte eine Feldstudie in Büroumgebungen, dass mehr Tageslicht und passende Farbtemperaturen Wachheit, visuellen Komfort und Zufriedenheit steigern – wichtige Stellhebel auch zu Hause [8]. Viertens zum Stressmanagement: Zwei Arbeiten zu Online-Achtsamkeit berichten nach vier Wochen Training eine signifikant reduzierte subjektive Stresswahrnehmung mit Effekten, die mindestens drei Monate hielten, sowie konkrete Vorteile für Aufmerksamkeitssteuerung, Entgrenzung und Umgang mit Bildschirmmüdigkeit [9] [10]. Das gemeinsame Muster: Kleine, präzise Interventionen – Haltung, Licht, Pausen, Achtsamkeit – erzeugen überproportional große Effekte auf Gesundheit und Performance.

- Setzen Sie Mikro-Pausen für die Augen: Alle 20 Minuten für 20 Sekunden auf 6 Meter Entfernung fokussieren (20-20-20), plus stündlich 2–3 Minuten Blickwechsel/Blinzeln. So sinkt das Risiko für Asthenopie, die in VDT-Populationen hoch ist und durch Pausen und Blendungsreduktion mitigiert werden kann [4].

- Optimieren Sie Licht wie ein Regisseur: Tagsüber so viel Tageslicht wie möglich von der Seite, abends warmweiße Lichtfarben. Vermeiden Sie Blendung und zu helle Monitore; erhöhen Sie Umgebungslicht statt Bildschirmhelligkeit. Mehr natürliches Licht erhöht Wachheit und visuellen Komfort [8].

- Planen Sie soziale Touchpoints: Zwei feste, kurze Check-ins pro Woche mit Team oder Peers und eine virtuelle Kaffeepause. Kontinuierliche, sozial unterstützende Kommunikation und gute technische Unterstützung puffern Isolation und fördern mentale Gesundheit [11].

- Trainieren Sie Achtsamkeit als kognitive Regeneration: Vier Wochen, täglich 10–15 Minuten (Atemfokus, Body-Scan, achtsame Übergänge vor/nach der Arbeit). Studien zeigen reduzierte Stresswahrnehmung und bessere Aufmerksamkeit – Effekte halten mindestens drei Monate [9] [10].

Die nächste Welle der Homeoffice-Forschung wird adaptive Arbeitsumgebungen verbinden: dynamische Sitz-Steh-Zyklen, personenbezogene Lichtprofile und digitale Achtsamkeits-Coachings. Spannend sind kombinierte Interventionsstudien, die Ergonomie, Licht, Bewegung und mentale Tools testen – mit Biomarkern für Stress und Erholung sowie langfristigen Gesundheits- und Performance-Outcomes.

Dieser Gesundheitsartikel wurde mit KI-Unterstützung erstellt und soll Menschen den Zugang zu aktuellem wissenschaftlichem Gesundheitswissen erleichtern. Er versteht sich als Beitrag zur Demokratisierung von Wissenschaft – ersetzt jedoch keine professionelle medizinische Beratung und kann durch KI-generierte Inhalte einzelne Details vereinfacht oder leicht ungenau wiedergeben. HEARTPORT und seine Partner übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Anwendbarkeit der bereitgestellten Informationen.