„Das Bambus biegt sich im Sturm, doch bricht nicht.“ Diese ostasiatische Weisheit beschreibt Resilienz besser als jedes Lehrbuch. Auf dem Weg aus der Sucht bedeutet das: Nicht starr gegen jeden Trigger kämpfen, sondern flexibel bleiben, Stress absorbieren und zielgerichtet zurückfedern. Viele glauben, Abstinenz sei reine Willenskraft. Tatsächlich ist es ein Training des Nervensystems – präzise, wiederholbar, messbar.

Resilienz ist die Fähigkeit, nach Belastungen zügig in einen funktionsfähigen Zustand zurückzukehren. In der Suchttherapie geht es um das Verlernen automatischer Reaktionen auf Stress, Verlangen und negative Stimmung. Drei Begriffe helfen beim Orientieren: ImpulsivitätTendenz, schnell und ohne Abwägung zu handeln treibt Kurzschlussreaktionen. Cravingaufdringliches Verlangen nach der Substanz koppelt sich oft an Stress und negative Stimmung. Achtsamkeitnicht-wertende Aufmerksamkeit für den aktuellen Moment schafft einen Puffer zwischen Reiz und Reaktion. Resilienz wird nicht „gedacht“, sie wird trainiert: durch gezielte Aufmerksamkeitspraxis, körperliche Aktivität und strukturierte Nachsorge, die die neurobiologische Erregungslage senkt und die Handlungsfähigkeit im Alltag stärkt.

Wer Resilienz stärkt, reduziert messbar die beiden Haupttreiber von Rückfällen: Stressreaktivität und Impulsivität. Kurze Atemfokus-Übungen können den Einfluss von akutem Lärmstress auf Stimmung und alkoholbezogenes Suchverhalten abschwächen – sogar nach nur wenigen Minuten Training, was in Experimentalstudien gezeigt wurde [1]. Achtsamkeitsbasierte Rückfallprävention senkt in klinischen Settings Impulsivität und Rückfallhäufigkeit bei Opioidkonsumierenden, was die Alltagskontrolle verbessert und Hochrisiko-Situationen entschärft [2] [3]. Parallel dazu stabilisiert körperliches Training die Stimmung, reduziert Stress und hebt die Lebensqualität – Faktoren, die Rückfallrisiken indirekt, aber deutlich mindern [4]. Eine oft unterschätzte Hürde ist die Zeit nach der Akutbehandlung: Fehlt die strukturierte, langfristige Nachsorge, geraten Betroffene in Versorgungslücken mit weniger Zugang zu Recovery-Services – ein Setting, das nachweislich mit Problemen bei Schmerzmanagement, MOUD-Nutzung und höherem Risiko für Substanzkonsum einhergeht [5]. Das Aha: Resilienz ist weniger Charakterzug als Infrastruktur – mentale Tools, körperliche Routinen und verlässliche Nachsorgesysteme.

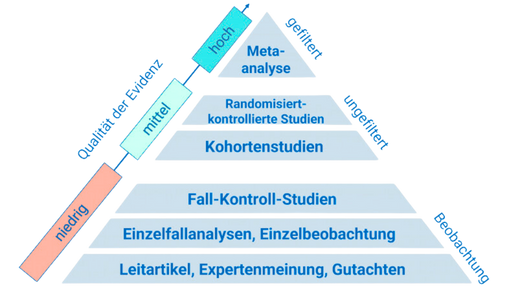

Mehrere Forschungsstränge zeichnen ein konsistentes Bild. In einem experimentellen Studiendesign mit studentischen Trinkenden reichte eine sechsminütige Atemzähl-Meditation, um die Stimmung gegenüber Lärmstress zu stabilisieren und die Erholung von stressinduziertem alkoholbezogenem Annäherungsverhalten zu beschleunigen. Die Intervention dämpfte also die Kette Stress → Negativaffekt → suchtbezogene Annäherung; bei stärkerer Abhängigkeit war der Effekt allerdings abgeschwächt, was auf Dosis- und Intensitätsfragen der Intervention hinweist [1]. Klinisch zeigt eine randomisierte Studie bei methadongestützten Opioidkonsumierenden, dass achtsamkeitsbasierte Rückfallprävention im Gruppensetting Impulsivität signifikant reduziert und die Rückfallrate gegenüber üblicher Behandlung verbessert. Die praktische Relevanz: bessere Impulskontrolle im Alltag, weniger automatische Reaktionen in Trigger-Situationen, mehr Handlungsspielraum [2]. Diese Ergebnisse korrespondieren mit evidenzbasierten Berichten, dass MBRP gezielt Craving und negativen Affekt adressiert und neuronale Systeme moduliert, die an Rückfällen beteiligt sind; dadurch bleibt die Substanznutzung auch unter Stress flacher oder nimmt nicht zu [3]. Ergänzend weist eine systematische Übersichtsarbeit über Bewegungsinterventionen bei Substanzgebrauchsstörungen auf moderate Verbesserungen von Stress und Depression sowie auf gehobene Lebensqualität hin – ein psychophysiologisches Fundament, das Rückfällen vorbeugt, auch wenn Effekte auf Craving nicht in allen Studien signifikant waren [4]. Dem gegenüber steht die Versorgungsrealität: Mixed-Methods-Analysen zeigen, dass nach Klinikentlassungen Transfer in Pflegeeinrichtungen häufig mit eingeschränktem Zugang zu Suchtbehandlung und Recovery-Services einhergeht – ein struktureller Risikofaktor, der Resilienz unterminiert und konsequente Nachsorge erfordert [5].

- 6-Minuten-Atemzählung als Akut-Tool: Einmal täglich 6 Minuten Atemzüge bis zehn zählen, bei Ablenkung ruhig neu beginnen. In Stressmomenten (Vor- oder Nachmeeting, nach Streit) bewusst einsetzen. Ziel: Stimmung stabilisieren und die Erholung von stressgetriebenem Suchtverlangen beschleunigen [1].

- MBRP in den Kalender: Ein 8–12-wöchiges achtsamkeitsbasiertes Rückfallpräventionsprogramm (Gruppensetting möglich) buchen. Fokus auf Trigger- und Körperwahrnehmung, Akzeptanz unangenehmer Zustände und kognitive Relapse-Strategien. Evidenz: geringere Impulsivität, weniger Rückfälle, robustere Reaktion auf negativen Affekt [2] [3].

- Trainingsprotokoll „3×30+1“: Drei Einheiten pro Woche à 30 Minuten moderates Ausdauertraining (z. B. zügiges Gehen, Rad) plus eine kurze Kraftsession (Ganzkörper, 20–25 Minuten). Ziel: Stresssenkung und Stimmungsaufhellung; Lebensqualität steigt, ein zentraler Puffer gegen Rückfälle [4].

- Stress-to-Action-Ritual: Wenn innerer Druck steigt, sofort Sequenz starten: 10 Atemzüge zählen → 1 Minute langsames Gehen → kurzes Body-Scan (Kiefer, Schultern, Bauch lösen). Diese 3-Minuten-Routine unterbricht automatische Reaktionen und verlagert die Aufmerksamkeit auf Kontrolle statt Konsum [1].

- Nachsorge sichern: Vor Entlassung verbindliche Nachsorgetermine (MBRP, Coaching, MOUD, Selbsthilfegruppe) festlegen und Transport/Telehealth klären. Ziel: Versorgungslücke schließen, die sonst mit erhöhtem Risiko verbunden ist [5].

Die Forschung zeigt: Kurze Achtsamkeitspraktiken, strukturierte MBRP-Programme und regelmäßige Bewegung formen ein belastbares Anti-Rückfall-Netz. Nächste Schritte der Wissenschaft werden klären, wie Dosis, Intensität und Kombinationen dieser Maßnahmen – inklusive digitaler Nachsorge – Effekte bei höherer Abhängigkeit verstärken und Versorgungslücken schließen können [1] [2] [3] [4] [5].

Dieser Gesundheitsartikel wurde mit KI-Unterstützung erstellt und soll Menschen den Zugang zu aktuellem wissenschaftlichem Gesundheitswissen erleichtern. Er versteht sich als Beitrag zur Demokratisierung von Wissenschaft – ersetzt jedoch keine professionelle medizinische Beratung und kann durch KI-generierte Inhalte einzelne Details vereinfacht oder leicht ungenau wiedergeben. HEARTPORT und seine Partner übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Anwendbarkeit der bereitgestellten Informationen.