Als die Sozialarbeiterin und Aktivistin Jane Addams 1931 als erste US-Amerikanerin den Friedensnobelpreis erhielt, stand eine Idee im Mittelpunkt: persönliche Stärke entfaltet ihre größte Wirkung im Dienst an anderen. Addams’ Arbeit in den Hull-House-Gemeinschaftszentren zeigte, wie Selbstfürsorge und gesellschaftliches Engagement zusammengehören – ein Gegenentwurf zu egozentrischer Selbstinszenierung. Heute, in einer Welt der Likes und Leistungsmetriken, brauchen High Performer genau diese Balance: gesunde Eigenliebe, die Stabilität schenkt, ohne in Narzissmus zu kippen.

Eigenliebe beschreibt die wertschätzende Beziehung zu sich selbst – inklusiv realistischer Selbstwahrnehmung, Fürsorge und Grenzen. Narzissmus bezeichnet eine übersteigerte Selbstbezogenheit mit Bedürfnis nach Bewunderung und geringer Empathie; in der klinischen Form sprechen wir von Narzisstische Persönlichkeitsstörunganhaltendes Muster aus Grandiosität, Bedürfnis nach Bewunderung, mangelnder Empathie, das Beziehungen und Funktion beeinträchtigt. Dazwischen liegt die gesunde Selbstachtung, genährt von Selbstmitgefühlwohlwollende, realistische Haltung zu sich – besonders bei Fehlern, Achtsamkeit und Sinnorientierung. Entscheidend ist die Richtung: Geht Energie in Wachstum und Werte – oder in ständige Bestätigung? Wer Leistung und Langlebigkeit anstrebt, braucht ein Selbst, das belastbar, lernfähig und verbunden ist – nicht ein fragiles Ego, das Lob jagt.

Chronisches Anerkennungsstreben kann den Selbstwert unterminieren und emotionale Erschöpfung befeuern; eine aktuelle Untersuchung zu „praise addiction“ zeigt, dass starkes Lob-Suchen mit geringerem Selbstwert und erhöhter Belohnungssensitivität einhergeht, während es konzeptionell vom Narzissmus unterscheidbar bleibt [1]. Perfektionismus – speziell die negative Spielart mit unrealistischen Ansprüchen und harscher Selbstkritik – erhöht das Risiko für Burnout und depressive Symptome, selbst bei hochqualifizierten Fachgruppen [2]; bei jugendlichen Leistungssportlern vermitteln Motivation und Bewältigungsstile die Verbindung zwischen perfektionistischen Tendenzen und Ausbrennen [3]. Auf Beziehungsebene schaden rücksichtslose, narzisstische Verhaltensmuster beruflichen und privaten Bindungen – ein gut belegter Befund aus klinischer Literatur [4]. Positiv gewendet: Achtsamkeitsbasierte Programme reduzieren Selbstnegativität und stärken Selbstmitgefühl – ein Puffer gegen Rumination und egozentrische Vergleichsfallen [5].

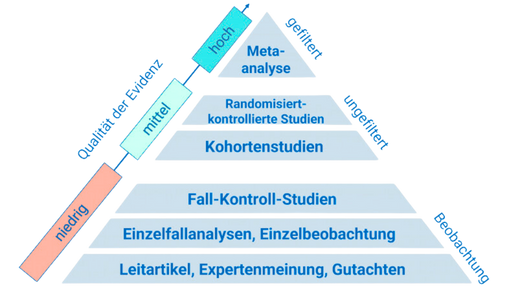

Mehrere Stränge der Forschung markieren den Weg jenseits des Narzissmus. Erstens: Selbstmitgefühl. Übersichtsarbeiten beschreiben Selbstmitgefühl als Emotionsregulationsstrategie, die nach Fehlern Selbstkritik abfedert, Psychopathologie senkt und Wohlbefinden steigert. Interventionen wie Mindfulness- und Loving-Kindness-Meditation sowie gezielte Selbstgespräche erhöhen messbar die Selbstmitgefühlswerte und verbessern psychische Gesundheit – besonders relevant für Lern- und Leistungskontexte, in denen Rückschläge regelhaft auftreten [6]. Zweitens: Achtsamkeit. Eine prä-/post-Interventionsstudie zu achtsamkeitsbasierten Programmen zeigte Verbesserungen in Trait-Achtsamkeit, Angst, Depression und Selbstmitgefühl sowie eine Verschiebung weg von selbstabwertenden sozialen Vergleichen. Diese Daten deuten darauf hin, dass Achtsamkeit die Selbstwahrnehmung differenziert und den Fokus von Ego-Bedürfnissen auf gegenwärtige Erfahrung und Verbundenheit lenkt [5]. Drittens: Prosocialität. Forschung zur Biologie des Helfens diskutiert das endogene Opioidsystem als Mediator von Freiwilligenarbeit und sozialer Bindung. Prosociales Handeln scheint adaptiv, fördert Verbundenheit und kann Stress regulieren – ein neurobiologischer Gegenpol zur isolierenden Dynamik chronischer Selbstfokussierung [7]. Zusammen genommen skizzieren diese Befunde einen praktikablen Pfad: kultivierte Fürsorge für sich, achtsame Selbstregulation und gelebte Gemeinschaft als robuste Architektur für Leistung mit innerem Halt.

- 12-Minuten-Achtsamkeitsprotokoll (täglich, 8 Wochen): 3 Minuten Atemankern, 6 Minuten Body-Scan, 3 Minuten offene Achtsamkeit. Ziel: Wahrnehmen ohne Urteil, besonders bei Selbstkritik. Diese Struktur spiegelt Komponenten aus achtsamkeitsbasierten Interventionen, die Selbstnegativität senken und Selbstmitgefühl erhöhen [5].

- Mikro-Pausen der Gegenwart im Arbeitsfluss: Vor Meetings 60 Sekunden „3-2-1-Reset“ (3 tiefe Atemzüge, 2 Sinne fokussieren, 1 Intention formulieren: „klar und verbindend“). Hilft, Ego-Drive zu beruhigen und Präsenz zu erhöhen [5].

- Selbstmitgefühls-Drill nach Fehlern (3 Schritte): 1) Achtsames Benennen („Das ist schwer.“), 2) Gemeinsame Menschlichkeit aktivieren („Fehler sind menschlich.“), 3) Wohlwollende Handlung wählen (eine konkrete, kleine Korrektur). Evidenz: Selbstmitgefühl puffert Rumination und verbessert psychische Gesundheit [6].

- Wöchentlicher Service-Slot: 60–90 Minuten konstante Freiwilligenarbeit (digital oder lokal). Stabiler Zeitanker statt sporadischer Aktionen verstärkt Zugehörigkeit; prosociales Handeln fördert soziale Bonding-Mechanismen, die Stress modulieren können [7].

- Performance-Schutz vor Perfektionismus: Aufgaben definieren mit „Qualitätskorridor“ (Minimal Viable Excellence), Review in 24 Stunden statt endlosem Polieren. Hintergrund: Negative Perfektionismus-Elemente erhöhen Burnout-Risiko; strukturierte Bewältigung schützt Motivation [2] [3].

- Anerkennungs-Diät für 14 Tage: Keine „Like“-Kontrolle vor Mittag, Feedback gezielt einholen (eine fachliche Person), intern belohnen (Fortschrittstagebuch mit 3 Lernerkenntnissen). Ziel: Abhängigkeit von externem Lob reduzieren; Forschung zu Praise-Seeking zeigt Zusammenhang mit geringerem Selbstwert [1].

Gesunde Eigenliebe ist kein Spiegelkult, sondern ein System aus Achtsamkeit, Selbstmitgefühl und gelebter Verbundenheit. Starten Sie heute: ein Achtsamkeitsblock, ein Service-Slot, ein fehlerfreundlicher Selbst-Check. So wächst Leistung mit Leichtigkeit – jenseits des Narzissmus.

Dieser Gesundheitsartikel wurde mit KI-Unterstützung erstellt und soll Menschen den Zugang zu aktuellem wissenschaftlichem Gesundheitswissen erleichtern. Er versteht sich als Beitrag zur Demokratisierung von Wissenschaft – ersetzt jedoch keine professionelle medizinische Beratung und kann durch KI-generierte Inhalte einzelne Details vereinfacht oder leicht ungenau wiedergeben. HEARTPORT und seine Partner übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Anwendbarkeit der bereitgestellten Informationen.