Als Jon Kabat-Zinn Achtsamkeit in die Medizin brachte, stand hinter der Methode auch eine klare Botschaft: Der Geist ist trainierbar – und das hat messbare Effekte auf Gesundheit und Leistung. Seine Arbeit inspirierte weltweit Kliniken und Hochleister, von Operationssälen bis in Vorstandsetagen, Meditation nicht als Esoterik, sondern als mentale Präzisionspraxis zu nutzen. Für Menschen, die Vieles bewegen, ist Stille kein Luxus, sondern ein Performance-Tool.

Meditation ist ein Sammelbegriff für aufmerksamkeitsbasierte Übungen, die die Wahrnehmung bündeln und das Nervensystem beruhigen. Häufig genutzte Formen sind Achtsamkeitsmeditation Achtsamkeitnicht-wertende, gegenwärtige Aufmerksamkeit, Atemfokussierung Atemregulationlangsames, bewusstes Atmen zur Steuerung des autonomen Nervensystems und geführte Imagination. Der zentrale Hebel: Die Übung verschiebt die Stressreaktion von sympathischer Alarmierung Sympathikus„Gaspedal“ des Nervensystems, aktiviert Stressantwort hin zu parasympathischer Regulation Parasympathikus„Bremse“ des Nervensystems, fördert Ruhe, Verdauung, Regeneration. Über Wiederholung entsteht metakognitive Distanz – Sie bemerken Gedanken, ohne ihnen reflexhaft zu folgen. Das Resultat im Alltag: mehr Reaktionsspielraum, weniger Stressakkumulation Stressakkumulationschleichende Anhäufung physiologischer und mentaler Belastung durch fehlende Entladung.

Wer nicht aktiv für mentale Entladung sorgt, sammelt Stress – mit Folgen für Stimmung, Erholung und Blutdruck. In einer Untersuchung unter Studierenden während des COVID-19-Lockdowns berichteten regelmäßige Meditierende weniger negative mentale Effekte und geringere subjektive Stresswerte; zudem korrelierten Häufigkeit und Dauer der Praxis mit niedrigerem Stress [1]. In Gesundheitsberufen wird chronische Überlastung mit Burnout, Fehlern und sinkender Arbeitszufriedenheit verknüpft; Übersichtsarbeiten verweisen darauf, dass Meditation physiologische Stressmarker, Schmerzverarbeitung und sogar immunologische Parameter positiv beeinflussen kann – ein relevanter Puffer gegen Erschöpfung und Leistungsabfall [2]. Auch kardiovaskulär lohnt Stille: Eine aktuelle Netzwerk-Metaanalyse zeigt, dass Meditation, Achtsamkeit, Atemkontrolle und meditative Bewegung (z. B. Yoga, Tai Chi) kurzfristig den Blutdruck bei Hypertonie moderat senken können; die Effekte sind klinisch relevant, nehmen ohne Fortführung aber ab [3]. Weitere Übersichten deuten darauf hin, dass geführte Meditationen Herzfrequenzvariabilität, Cortisol und Entzündungsmarker günstig beeinflussen können – als komplementäre Bausteine zur Standardtherapie [4].

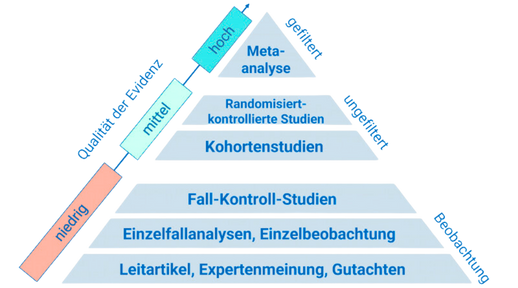

Erstens: In einer Beobachtungsstudie während des Lockdowns wurden Studierende mit regelmäßiger Meditation mit Meditations‑Naiven verglichen. Ergebnis: Meditierende berichteten signifikant weniger Stress, und je häufiger beziehungsweise länger sie praktizierten, desto niedriger fielen die Stresswerte aus – ein alltagsnaher Dosis‑Wirkungs‑Hinweis mit hoher Relevanz für belastete Phasen [1]. Zweitens: Für Hochbelastungsumfelder wie Kliniken fasst eine Übersicht die Evidenz zu Meditation zusammen: positive Effekte auf Stressreduktion, kardiovaskuläre Gesundheit, Immunfunktion, Schmerz und sogar Veränderungen in Hirnstruktur und Genexpression werden berichtet. Für die Praxis heißt das: strukturierte Programme wie Mindfulness‑Based Stress Reduction (MBSR) können Burnout-Risiken adressieren und die Fehleranfälligkeit verringern, wenn sie systematisch implementiert werden [2]. Drittens: Eine aktuelle systematische Review mit Netzwerk-Metaanalyse verglich verschiedene Entspannungs‑ und Stressmanagement‑Interventionen bei Hypertonie. Meditation, Achtsamkeit, Atemkontrolle und meditative Bewegung senkten kurzfristig systolischen und diastolischen Blutdruck im Vergleich zu passiver Kontrolle; die Autoren betonen jedoch methodische Grenzen und die Notwendigkeit längerer Follow-ups – für Anwender heißt das: dranbleiben und als Ergänzung zur Standardtherapie nutzen [3]. Ergänzend weist ein Überblick darauf hin, dass Achtsamkeit und geführte Meditation kardiovaskuläre Marker wie Herzfrequenzvariabilität und Cortisol verbessern könnten, was mechanistisch zur Blutdruckregulation beiträgt, jedoch weiterer starker Studien bedarf [4].

- Zwei-Minuten-Start: Täglich 2 Minuten Atemfokus nach dem Aufstehen. Langsam durch die Nase 4 Sekunden ein, 6 Sekunden aus. Nach einer Woche auf 5 Minuten erhöhen. Konsistenz schlägt Dauer [1].

- Mikro-Pausen programmieren: Alle 90 Minuten 60 Sekunden „Augen-zu‑Atempause“ zwischen Meetings. Ziel: Stressakkumulation unterbrechen, kognitive Präzision erhalten [1].

- Blutdruck im Blick: Bei Hypertonie 8–12 Wochen täglich 10–15 Minuten Meditation oder Achtsamkeit ergänzend zur Therapie. Fortschritt mit Heim-Blutdruckmessung tracken, ideal zur gleichen Tageszeit [3] [4].

- Meditative Bewegung wählen: 2–3× pro Woche 20–30 Minuten Yoga oder Tai Chi für kombinierte Effekte aus Atmung, Aufmerksamkeit und Bewegung – besonders wirksam für Blutdruck und Entspannung [3].

- Burnout-Protektor im Kalender: Fixe „Stille-Blocks“ (z. B. 15 Minuten vor dem ersten E‑Mail‑Check). In Hochlastphasen MBSR‑Kurs oder App-Programm (8 Wochen) einplanen, Team-basiert erhöht die Adhärenz [2].

- Notfallprotokoll: Vor kritischen Terminen 3 Runden Box-Breathing (4–4–4–4 Sekunden). Senkt arousal, steigert Fokus – ein sofort einsetzbares Performance-Tool [3].

Stille ist kein Stillstand, sondern ein Hochleistungsmodus für Geist und Körper. Beginnen Sie heute mit zwei Minuten bewusster Atmung und machen Sie daraus ein tägliches Ritual – Ihre Zuversicht, Ihr Blutdruck und Ihre Performance profitieren. Kleine, konsistente Einheiten schlagen perfekten, aber sporadischen Einsatz.

Dieser Gesundheitsartikel wurde mit KI-Unterstützung erstellt und soll Menschen den Zugang zu aktuellem wissenschaftlichem Gesundheitswissen erleichtern. Er versteht sich als Beitrag zur Demokratisierung von Wissenschaft – ersetzt jedoch keine professionelle medizinische Beratung und kann durch KI-generierte Inhalte einzelne Details vereinfacht oder leicht ungenau wiedergeben. HEARTPORT und seine Partner übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Anwendbarkeit der bereitgestellten Informationen.