Mythos: „Suchtprävention ist vor allem Glückssache – Peer-Pressure gewinnt sowieso.“ Die Forschung sagt das Gegenteil: Eltern, die klare Regeln setzen und präsent bleiben, verschieben nicht nur den Alkoholeinstieg, sie reduzieren Jahre später auch Tabak- und Cannabiskonsum – und zwar messbar [1]. Noch überraschender: Nicht die strengste Kontrolle wirkt am stärksten, sondern elterliches Wissen darüber, was im Alltag des Kindes wirklich passiert – ermöglicht durch offene Kommunikation und freiwillige Offenheit der Jugendlichen [2].

Prävention beginnt zu Hause. „Elterliche Überwachung“ meint nicht Misstrauen, sondern informierte Präsenz: Eltern wissen, wo ihr Kind ist, mit wem es Zeit verbringt und wie es sich fühlt. Entscheidend ist Kind-Selbstauskunftfreiwillige Mitteilungen von Jugendlichen an ihre Eltern, die Vertrauen signalisiert und Risiken früh sichtbar macht. „Alkohol-spezifische Regeln“ sind klare, begründete Leitplanken zum Umgang mit Alkohol und anderen Substanzen – keine Drohkulissen, sondern transparente Erwartungen. Familienbasierte Prävention bündelt mehrere Schutzfaktoren: Beziehungssicherheit, Kommunikationskompetenz, Problemlösen und Zukunftsorientierung. Zusammen formen sie einen psychologischen „Airbag“ gegen impulsive Entscheidungen und Gruppendruck.

Konsequente, warmherzige Führung wirkt wie ein Impfstoff gegen riskanten Konsum. Strikte, gut erklärte Alkoholregeln im frühen Teenageralter senken nicht nur Alkoholkonsum, sondern indirekt auch spätere Tabak- und Cannabiserfahrungen – Alkohol als Gatekeeper wird so entschärft [1]. Umgekehrt erhöht geringe elterliche Überwachung das Risiko für Substanzkonsum; der stärkste Schutz entsteht, wenn Eltern echtes Wissen über den Alltag ihrer Kinder haben und Jugendliche sich freiwillig öffnen [2]. Regelschwache, inkonsistente Erziehung fördert Gewöhnungseffekte an Substanzen – besonders, wenn Kinder in das Einschenken oder Anzünden für Erwachsene einbezogen werden, was die Hemmschwelle senkt [3]. Gleichzeitig sind schwache Problemlöse- und Entscheidungsfähigkeiten mit höherer Suchtbelastung verknüpft; je passiver Jugendliche entscheiden, desto ausgeprägter die Abhängigkeit [4].

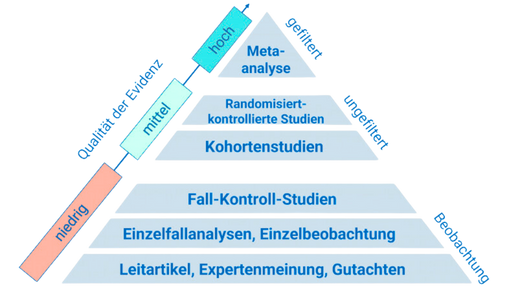

Eine niederländische Längsschnittstudie mit drei Messzeitpunkten zeigte: Je strenger die alkoholbezogenen Regeln im frühen Jugendalter, desto niedriger die Wahrscheinlichkeit, zwei Jahre später mit Tabak und Cannabis zu experimentieren. Dieser Effekt verlief maßgeblich über reduzierten Alkoholkonsum – ein indirekter Schutzpfad, der das „Gateway“-Muster durchbricht [1]. Eine hierarchische Meta-Analyse mit über zwei Millionen Teilnehmenden identifizierte elterliche Verhaltenskontrolle und Monitoring als Schutzfaktor mit kleiner bis moderater Stärke; am wirksamsten war elterliches Wissen, gefüttert durch freiwillige Offenheit der Jugendlichen. Besonders in der mittleren Adoleszenz zeigte sich der größte Nutzen – ein Timing-Fenster für Prävention [2]. Ergänzend verdeutlichen klinische Daten: Schwache Problemlöse- und Entscheidungsfähigkeiten sowie erhöhte Reizbarkeit gehen mit stärkerer Abhängigkeit einher; Interventionen, die diese Skills schulen, verbessern die Lebenskompetenzen messbar – mit stabilen Effekten in der Nachbeobachtung [4] [5].

- Kultivieren Sie wöchentliche „Open-Mic“-Gespräche: Eine feste Stunde ohne Handy, in der alle erzählen, was gut und schwierig war. Hören Sie mehr zu als Sie reden, spiegeln Sie Gefühle („Klingt, als hättest du dich unter Druck gesetzt gefühlt.“). Diese Form der entwicklungsangemessenen Kommunikation schließt Informationslücken zwischen Eltern- und Kindperspektive und fördert freiwillige Offenheit [6] [2].

- Setzen Sie klare, begründete Substanzregeln: Formulieren Sie „Warum“ und „Was passiert, wenn“ in einfachen, konsistenten Sätzen. Beispiel: „Kein Alkohol bis 16 – wir schützen dein sich entwickelndes Gehirn und deine sportliche Leistung. Bei Verstößen: eine Woche spätere Ausgehzeit.“ Solche Regeln dämpfen den Alkohinstieg und senken indirekt Tabak- und Cannabiserprobung [1].

- Vermeiden Sie „Mithilfe beim Konsum“: Lassen Sie Ihr Kind keine Getränke einschenken oder Zigaretten anzünden. Diese Beteiligung normalisiert Konsum und erhöht späteres Nutzungsrisiko – auch bei ansonsten guter Familienführung [3].

- Trainieren Sie Problemlösen und Entscheidungen zu Hause: Nutzen Sie das 3-Schritte-Format – Problem benennen, Optionen sammeln, beste Option wählen und nach einer Woche reflektieren. Ergänzen Sie „Vorausdenken“ (Was wäre in 3 Monaten die Folge?) zur Stärkung der Zukunftsorientierung. Bessere Problemlöse- und Entscheidungsfähigkeiten sowie positive Elternbeziehungen senken externe Problemverhaltensweisen und Binge Drinking [7] [4].

- Implementieren Sie ein „Nein-Portfolio“: Üben Sie zwei bis drei individuelle Zurückweisungs-Skripte („Ich trainiere früh morgen – bin raus.“). Eltern können diese Skills anleiten; entsprechende Elterntrainings steigern Entscheidungskompetenz, Problemlösen und Selbstkontrolle bei Jugendlichen nachhaltig [5].

- Buchen Sie ein evidenzbasiertes Familienprogramm: Programme, die Kommunikation, Erwartungen und Skills systematisch fördern, zeigen hohe Nutzen-Kosten-Verhältnisse (median 3.9–8.9:1) und teils Kosteneinsparungen pro gewonnener Lebensqualitäts-Einheit – Investition statt Kostenpunkt [8]. Auch in vulnerablen Kontexten und LMIC-Settings sind familienbasierte Ansätze wirksam und adaptierbar [9] [10].

- Fokussieren Sie die „Prime Time“: In der mittleren Adoleszenz Monitoring durch Wissen und Selbstoffenbarung aktiv stärken – z. B. durch gemeinsame Wochenplanung und kurze tägliche Check-ins. Hier ist der Effekt am größten [2].

Starke Familienbande sind kein weicher Faktor, sondern harte Prävention mit Rendite: klare Regeln, echte Gespräche und geübte Entscheidungen senken nachweislich Sucht- und Risikoverhalten. Starten Sie diese Woche mit einem festen Familien-Check-in, formulieren Sie zwei begründete Regeln und wählen Sie ein Familienprogramm aus der lokalen Präventionslandschaft – kleine Schritte, große Hebel.

Dieser Gesundheitsartikel wurde mit KI-Unterstützung erstellt und soll Menschen den Zugang zu aktuellem wissenschaftlichem Gesundheitswissen erleichtern. Er versteht sich als Beitrag zur Demokratisierung von Wissenschaft – ersetzt jedoch keine professionelle medizinische Beratung und kann durch KI-generierte Inhalte einzelne Details vereinfacht oder leicht ungenau wiedergeben. HEARTPORT und seine Partner übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Anwendbarkeit der bereitgestellten Informationen.