Als die US-Gynäkologin und Frauenrechtsikone Virginia Apgar in den 1950er-Jahren den Apgar-Score entwickelte, verschob sie den Fokus der Geburtshilfe auf messbare Gesundheitssignale. Heute verschiebt sich der Fokus erneut: von passivem Schonprogramm zu aktiver, kluger Bewegung in der Schwangerschaft. Die Frage ist nicht mehr, ob Sport erlaubt ist, sondern welcher Sport Leistung, Gelassenheit und sichere Entwicklung fördert – für Mutter und Kind.

Schwangerschaft ist eine physiologische Hochleistungsphase: Blutvolumen steigt, Ruhepuls klettert, Bänder werden durch Progesteron und Relaxin elastischer. Bewegung bleibt gesund – mit smarten Anpassungen. Wichtig ist die Dosis und die Art: nicht die Kalorien zählen, sondern die Belastung steuern. Der anaerobe BereichIntensität, bei der der Körper überwiegend ohne Sauerstoff arbeitet; meist sehr hart und nicht dauerhaft haltbar wird reduziert, der Beckenbodenmuskuläres Stützsystem des Beckens für Blase, Gebärmutter und Darm gezielt gestärkt. Risiken entstehen vor allem durch Hitzestressübermäßige Erhöhung der Körperkerntemperatur, unzureichende Sauerstoffversorgung bei großer Höhe und Übungen, die Druck auf den Bauch oder instabile Lenden-Becken-Strukturen erzeugen. Sicher sind niedrige bis moderate Intensitäten, stoßarme Bewegungen, gute Hydration und eine Umgebung mit angenehmer Temperatur.

Regelmäßige, angepasste Aktivität stabilisiert die Ausdauer, verbessert die Körperzusammensetzung und mindert Rückenschmerzen sowie Stress – ohne das Kind zu gefährden, wenn Rahmenbedingungen klug gewählt sind. Schwimmen steigert die Fitness, entlastet Gelenke und verändert die fetale Wohlbefindensparameter nicht negativ [1]. Schwangerschaftsyoga kann Schlaf, Rückenschmerz, Stimmung und Stressmarker verbessern; Feten tolerieren eine angemessene Yogapraxis gut [2]. Kegel-Übungen stärken den Beckenboden und reduzieren postpartale Funktionsstörungen; kombiniert mit elektrischer Stimulation wurden in einer Studie die besten Funktionsgewinne beobachtet [3]. Gleichzeitig gilt es, Hitzespitzen zu meiden: Moderate Belastung in Wärme führte in einer kontrollierten Untersuchung zwar nicht zur gefährlichen Kernkörpertemperatur, dennoch bleibt Hitze ein Stressor, der bedacht dosiert werden sollte [4]. Sport in großer Höhe kann die Sauerstoffversorgung des Feten belasten, besonders bei intensiverer Dauer – hier ist Zurückhaltung angesagt [5].

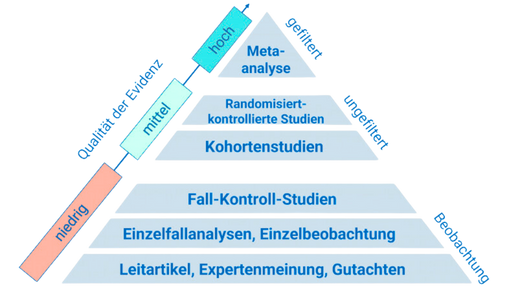

Drei Linien der Evidenz sind besonders praxisrelevant. Erstens zeigt eine prospektive Beobachtung sedentärer Schwangerer, dass ein strukturiertes Schwimmprogramm zwischen der 16. und 28. Woche die aerobe Leistungsfähigkeit messbar steigert, bei stabilen Blutdruckwerten und ohne negative Effekte auf fetale Herzfrequenz oder Doppler-Parameter – ein starkes Sicherheits- und Nutzenprofil für wasserbasierte, stoßarme Ausdauer [1]. Zweitens belegt die Literatur zu Schwangerschaftsyoga, dass eine angemessene Praxis – mit Fokus auf Atmung, moderaten Asanas ohne Bauchlage und intensiven Dehnungen – Angst, Depression, Rückenschmerz und Schlafstörungen lindern kann; Sicherheit auch für Einsteigerinnen wurde beschrieben, inklusive unauffälliger fetaler Toleranz [2]. Drittens erhält der Beckenboden besondere Unterstützung: In einer klinischen Untersuchung nach vaginaler Geburt verbesserte die Kombination aus Kegel-Training und elektrischer Stimulation Beckenbodenstärke, vaginale Druckwerte und Lebensqualität stärker als jede Einzelmaßnahme – ein Hinweis, wie gezieltes neuromuskuläres Training die Funktion beschleunigt wiederherstellt [3]. Ergänzend liefert aktuelle Forschung zu thermischer Belastung Entwarnung für moderate Bewegung in Wärmebedingungen unter Aufsicht: Schwangere überschritten in einem Labor-Setting keine kritische Kerntemperatur, zeigten normale Schweißantworten, fühlten sich jedoch subjektiv wärmer – ein Plädoyer für kluge Temperatur- und Flüssigkeitsstrategie [4]. Gleichzeitig mahnt die Synthese zu Höhenbelastung, dass über 1600 m aufgrund geringerer uteroplazentarer Durchblutung die Sicherheitsmargen schrumpfen, vor allem bei intensiverer Aktivität – hier wirkt Drosseln der Intensität und engmaschiges Monitoring präventiv [5].

- Schwangerschaftsyoga 2–3×/Woche: Wählen Sie Programme speziell für Schwangere. Vermeiden Sie Bauchlage, extreme Rückbeugen und tiefe Twists; atmen Sie ruhig und gleichmäßig. Ziel: Beweglichkeit, Atemkontrolle und Stressabbau stärken [2].

- Schwimmen oder Aquafitness 20–40 Minuten, moderat: Nutzen Sie den Auftrieb zur Gelenkentlastung. Halten Sie die Intensität so, dass Konversation möglich bleibt. Ideal bei Rückenbeschwerden und für ein kühles Training ohne Hitzestress [1].

- Kegel-Übungen täglich: 3–4 Sätze à 10–15 Kontraktionen, je 5–10 Sekunden halten, gleich lang lösen. Kombinieren Sie bewusstes Atmen und aufrechte Haltung. Bei postpartalem Training kann zusätzliche Elektrostimulation die Rückbildung beschleunigen – in Rücksprache mit Fachpersonal [3].

- Tanzen zu Hause 10–20 Minuten: Wählen Sie rutschfeste Fläche, vermeiden Sie Sprünge und schnelle Drehungen. Trinken Sie vorab ein Glas Wasser und halten Sie etwas zu trinken bereit. Ziel: Stimmung heben, leichte Ausdauer integrieren, Spaß als Compliance-Turbo nutzen [6].

- Hitze und Höhe managen: Meiden Sie Training bei drückender Hitze oder hoher Luftfeuchtigkeit; trainieren Sie vorzugsweise morgens/indoor, kühlen Sie aktiv und trinken Sie regelmäßig [4]. Vermeiden oder reduzieren Sie intensive Belastungen über 1600 m Höhe; bei Aufenthalt am Berg: kürzere Einheiten, längere Pausen, ärztliche Rücksprache [5].

- Intensität klug wählen: Orientieren Sie sich an der Sprechtest-Regel oder einer moderaten Borg-Skala (12–14/20). Hochintensive Intervalle sind für viele nicht nötig; wenn Sie vor der Schwangerschaft sehr fit waren und ärztlich freigegeben sind, bleiben Sie vorsichtig, priorisieren Sie Technik und Erholung. Erste Studien an aktiv trainierenden Schwangeren zeigen zwar keine akuten fetalen Nachteile, doch sind Daten noch begrenzt [7] [8].

Bewegung in der Schwangerschaft ist kein Risiko, sondern ein Werkzeug – wenn Sie Temperatur, Intensität und Technik im Blick behalten. Starten Sie diese Woche mit zwei Schwimmeinheiten oder einer Yogastunde und integrieren Sie täglich kurze Kegel-Sets; prüfen Sie bei Höhenaufenthalten oder besonderen Umständen die Strategie mit Ihrer Ärztin.

Dieser Gesundheitsartikel wurde mit KI-Unterstützung erstellt und soll Menschen den Zugang zu aktuellem wissenschaftlichem Gesundheitswissen erleichtern. Er versteht sich als Beitrag zur Demokratisierung von Wissenschaft – ersetzt jedoch keine professionelle medizinische Beratung und kann durch KI-generierte Inhalte einzelne Details vereinfacht oder leicht ungenau wiedergeben. HEARTPORT und seine Partner übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Anwendbarkeit der bereitgestellten Informationen.