Schmerz ist nicht nur ein Signal aus Gewebe – er ist eine Erfahrung, die das Gehirn konstruiert. Dabei mischen sich NozizeptionWeiterleitung von Gewebereizen an das zentrale Nervensystem, Affektgefühlte Bewertung, z. B. Unangenehmheit, KognitionGedanken, Erwartungen, Bewertung und Aufmerksamkeit. Imaginationdas bewusste Erzeugen sensorischer Bilder ohne äußeren Reiz kann in diese Konstruktion eingreifen. Wer sich z. B. einen schützenden Handschuh vorstellt, setzt andere Netzwerke in Gang als jemand, der eine Wunde imaginiert. Motorische Imageriedie gedankliche Ausführung von Bewegungen ohne tatsächliche Bewegung adressiert zusätzlich das motorische System und kann schmerzbezogene Vermeidungsprogramme umlernen. Progressive Muskelentspannung (PMR)systematisches An- und Entspannen von Muskelgruppen zur Senkung des Grundtonus senkt die körperliche Alarmbereitschaft, während BiofeedbackEchtzeit-Rückmeldung physiologischer Signale wie Herzrate, Hautleitwert unbewusste Spannungen sichtbar macht und trainierbar macht. Das Grundprinzip: mentale Inhalte modulieren die Bewertung von Reizen und damit die Schmerzintensität – im besten Fall schnell, spezifisch und ohne Nebenwirkungen.

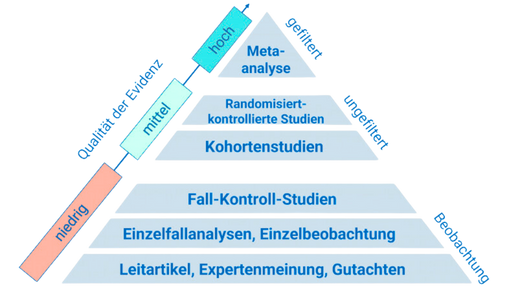

Gezielte Imagination kann akute und chronische Schmerzen dämpfen, indem sie Aufmerksamkeit umlenkt und Bewertungsprozesse verändert. In kontrollierten Experimenten reduzierte das Bild eines „schützenden Handschuhs“ die empfundenen Intensitätsspitzen und die Unangenehmheit von Schmerzreizen; umgekehrt verstärkten bedrohliche Bilder den Schmerz – der Inhalt entscheidet über Richtung und Stärke der Wirkung [1]. Bei chronischen Schmerzen ist die Psyche kein Nebenschauplatz: Menschen mit belastenden Schmerzbildern berichten häufiger Angst, Depression und Katastrophisieren – Faktoren, die Schmerz verstärken und die Genesung bremsen [2]. Das unterstreicht: Imagination ist ein zweischneidiges Schwert; sie muss gezielt trainiert werden, idealerweise eingebettet in aktive Strategien wie Bewegung und Aufmerksamkeitstraining. Kombiniert man mentale Simulation von schmerzfreien Bewegungen mit klassischer Physiotherapie, verbessern sich Schmerzen und Funktion, z. B. bei Knieschmerz, messbar [3]. Ergänzend zeigen mind-body-Verfahren wie PMR, Achtsamkeit, Hypnose und Biofeedback in der Praxis positive Effekte bei chronischem Schmerz, besonders wenn sie strukturiert vermittelt werden [Ref23529519; Ref9487625].

In einer EEG-Studie trainierten Teilnehmende, Schmerz über gezielte Bilder zu dämpfen oder zu verstärken. Beim „Handschuh“-Bild sanken Schmerzintensität und Unangenehmheit, sensorische Reize wurden seltener als „schmerzhaft“ klassifiziert, und frühe kortikale Signale der Verarbeitung (N2) veränderten sich in Regionen für inhibitorische Kontrolle und semantische Abrufe; bedrohliche Bilder aktivierten dagegen Netzwerke für Salienz und Emotionsregulation [1]. Diese Befunde zeigen: Imagination verändert nicht nur die Aufmerksamkeit, sie greift in Entscheidungs- und Bewertungsprozesse ein – mit raschen, messbaren Hirnsignaturen. Klinisch wichtig ist auch, was schiefgehen kann: In einer Befragung von Menschen mit chronischem Schmerz war das Vorhandensein belastender Schmerzbilder mit höherer Angst, Depression und Katastrophisieren assoziiert, ohne Unterschied in der körperlichen Behinderung [2]. Das legt nahe, dass ungünstige Imagination emotionale Last verstärkt und aktiv bearbeitet werden sollte, etwa durch Reframing oder therapeutische Anleitung. Schließlich verdichten randomisierte Studien zu motorischer Imagerie und Handlungsbeobachtung bei Knieschmerz die Evidenz: Als Zusatz zu Physiotherapie verbesserten diese „Movement Representation“-Techniken sowohl Schmerz als auch Funktion, meta-analytisch mit signifikantem Effekt [3]. Zusammen mit praxisnahen Übersichten zu PMR, geführten Bildern und Biofeedback ergibt sich ein konsistentes Bild: Mentale Techniken wirken – am besten in strukturierter, kombinierter Anwendung [Ref23529519; Ref9487625].

- Machen Sie geführte Imagination zur täglichen Mikro-Routine: 2–5 Minuten, 2–3-mal pro Tag. Wählen Sie ein neutrales oder schützendes Bild (z. B. „wärmender Handschuh“, „kühlender Strom“) und koppeln Sie es an die Situation, in der Schmerz typischerweise auftritt. Tracken Sie die Veränderung der Schmerzintensität auf einer 0–10-Skala, um Ihren persönlichen „Bild-Code“ zu finden [1].

- Kombinieren Sie progressive Muskelentspannung mit Imagination: Spannen und lösen Sie nacheinander Füße, Beine, Rumpf, Schultern, Hände, Gesicht für je ~5–7 Sekunden, atmen Sie ruhig aus, und legen Sie unmittelbar danach Ihr gewähltes Schutzbild über die betroffene Region. Diese Sequenz senkt den Grundtonus und verstärkt den Imaginationseffekt [4].

- Trainieren Sie motorische Simulation präziser Bewegungen: Visualisieren Sie 3–5 Wiederholungen des schmerzrelevanten Bewegungsablaufs in perfekter, schmerzfreier Qualität (z. B. Kniebeuge mit sauberer Achse, lockerer Atem). Steigern Sie dann die reale Bewegung dosiert. Nutzen Sie mentale Rehearsals auch zwischen Sätzen. Evidenz zeigt Nutzen für Schmerzreduktion und Funktionsgewinn, besonders in Kombination mit Physiotherapie [3].

- Ergänzen Sie mit Biofeedback: Verwenden Sie Herzratenvariabilitäts-Apps oder Geräte für Hautleitwert/EMG, um Anspannung zu erkennen. Senken Sie die Werte durch langsame Ausatmung (z. B. 4–6 Atemzüge/Minute) und legen Sie Ihr Schutzbild auf. So lernen Sie, physiologische Erregung gezielt herunterzufahren und Schmerzspitzen zu glätten [5].

- Vermeiden Sie den Alleingang ohne Körper: Setzen Sie Imagination nicht als Ersatz für Bewegung ein. Integrieren Sie sie in ein aktives Programm aus Kraft, Mobilität und Ausdauer – reine Kopfstrategien ohne körperliche Aktivierung bleiben oft unter ihren Möglichkeiten [6].

- Achten Sie auf mentale Nebenwirkungen: Wenn belastende Schmerzbilder (Katastrophenszenen) auftauchen, arbeiten Sie bewusst mit Reframing oder holen Sie sich therapeutische Anleitung. Das reduziert Angst und verhindert, dass Imagination ungewollt Schmerz verstärkt [2].

Die nächste Generation der Schmerztherapie verbindet neurokognitive Werkzeuge mit gezielter Bewegung und Echtzeit-Daten aus Biofeedback. Erwartbar sind personalisierte Protokolle, die Ihr bestes „Schutzbild“ und Ihre optimale Atemfrequenz aus Hirn- und Körpersignalen ableiten. Mit wachsender Evidenz werden mentale Simulation, PMR und smarte Sensorik zum praxistauglichen Set für weniger Schmerz und mehr Leistung.

Dieser Gesundheitsartikel wurde mit KI-Unterstützung erstellt und soll Menschen den Zugang zu aktuellem wissenschaftlichem Gesundheitswissen erleichtern. Er versteht sich als Beitrag zur Demokratisierung von Wissenschaft – ersetzt jedoch keine professionelle medizinische Beratung und kann durch KI-generierte Inhalte einzelne Details vereinfacht oder leicht ungenau wiedergeben. HEARTPORT und seine Partner übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Anwendbarkeit der bereitgestellten Informationen.