Stell dir 2040 vor: Wearables erkennen Mikroveränderungen im Gehirn, bevor ein Rückfall passiert. Kliniken steuern personalisierte Trainings- und Atemprogramme, die das Belohnungssystem stabilisieren. Kinder wachsen in einer Welt auf, in der Prävention smarter ist als Entzug. Diese Zukunft ist erreichbar – wenn wir heute verstehen, wie Sucht den Körper leise umbaut und welche Schritte High Performer jetzt gehen können, um Langlebigkeit, Energie und mentale Klarheit zu schützen.

Sucht ist mehr als „schlechte Gewohnheit“. Sie ist eine neurobiologische Verschiebung in Motivations- und Stresssystemen, die Verhalten hartnäckig steuert. Zentral sind drei Ebenen: das dopaminerge Belohnungssystem, das Stresssystem der HPA-Achsehormonelle Stressachse von Hypothalamus, Hypophyse und Nebenniere und die NeuroplastizitätAnpassungsfähigkeit neuronaler Verbindungen. Substanzen wie Opioide, Alkohol, Methamphetamin oder Lösungsmittel erzeugen kurzfristig Lust oder Erleichterung, hinterlassen aber langfristig Spuren: veränderte Rezeptoren, entzündliche Prozesse, oxidativer Stress. Parallel entstehen organische Schäden – Leber, Niere, Herz, Lunge und Gehirn tragen die Last. Entscheidend: Dieselben Plastizitätsmechanismen, die Sucht verfestigen, können durch gezielte Interventionen umgelenkt werden – Bewegung, Achtsamkeit, Entzug ärztlich begleitet, Monitoring von Organfunktionen. So wird Biologie gestaltbar.

Opioide drücken die Atmung. Wiederholter Gebrauch verschiebt die Atemkontrolle im Hirnstamm und erklärt, warum Überdosierungen unberechenbar bleiben – eine Kerndynamik der opioidinduzierten Atemdepression, die das Sterberisiko bei Fentanyl dominiert [1]. Stimulanzien wie Methamphetamin zerstören in kurzer Zeit Zähne und Weichgewebe („Meth-Mund“), begünstigen Hautläsionen und verstärken psychische Störungen; die zahnmedizinische Rekonstruktion wird komplex und oft erst möglich, wenn der Konsum stoppt [2]. Unterschätzt wird der Alltagsgebrauch von Schmerzmitteln: Chronische, unüberwachte NSAID-Einnahme kann die Nieren dauerhaft schädigen – bis hin zur analgetischen Nephropathie mit Vernarbung und atypischen Zellveränderungen, die sogar Tumoren ähneln können [3]. Einatmen von Lösungsmitteln belastet Gehirn und Atemwege; Substanzen wie Toluol sind mit irreversiblen Kleinhirn- und Hirnstammschäden verknüpft, während akute Vergiftungen Herzrhythmusstörungen und plötzlichen Tod auslösen können [4] [5] [6]. Alkohol wirkt systemisch: Leber, Herz-Kreislauf, Muskeln, Darm, Fettgewebe, Nieren, Bauchspeicheldrüse und das Gehirn werden durch gestörte Zellreinigung (Autophagiezellulärer Abbau- und Recyclingprozess) geschwächt – der Übergang von Reparatur zu chronischer Entzündung beschleunigt Organschäden [7].

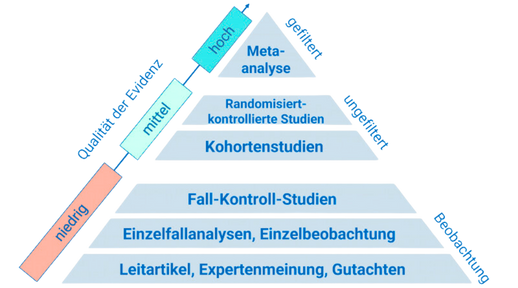

Mehrere Linien der Forschung zeigen, wie unterschiedlich Sucht den Körper trifft – und wie präzise Gegenmaßnahmen aussehen müssen. In einer experimentellen Arbeit zu wiederholtem Fentanylgebrauch wurde bei Mäusen untersucht, wie die Atemsteuerung auf wiederholte Exposition reagiert. Das Ergebnis: Ein Teil der Tiere entwickelte eine adaptive Verbesserung der Ventilation, ein anderer nicht; der Atemgenerator im Hirnstamm zeigte veränderte Sensitivität gegenüber μ-Opioid-Signalen. Diese Heterogenität erklärt das klinische Rätsel, warum Überdosierungen trotz „Toleranz“ so unvorhersehbar bleiben [1]. Bei Alltagsanalgetika belegt ein Fallbericht mit multiplen mikroskopischen Verfahren, dass chronischer NSAID-Gebrauch eine ausgeprägte analgetische Nephropathie mit interstitieller Fibrose und tubularer Atrophie verursachen kann – bis hin zu squamöser Metaplasie mit hoher Zellteilungsaktivität. Die Relevanz ist unmittelbar: Selbst „freiverkäufliche“ Mittel sind bei Dauereinnahme potenziell organzerstörend [3]. Zu Alkohol zeigt eine umfassende Übersicht, dass chronischer Konsum die Autophagie in vielen Organen stört. Das verschiebt die Immunantwort von Reparatur zu Entzündung und verknüpft so Zellmüll-Management mit Multiorganschäden – ein mechanistischer Ansatz, der künftige Therapien auf Autophagie-Modulation lenken könnte [7]. Schließlich liefert eine Klinik-Kohorte mit alkoholischer Zirrhose ein praxisnahes Tool: Der MELD-Score identifizierte verlässlich Patienten mit fortgeschrittener Nierenfunktionsstörung; ein ML-Modell mit Routinedaten steigerte die Vorhersage zusätzlich. Für Menschen mit Suchtgeschichte bedeutet das: Organ-Monitoring kann personalisiert werden, bevor Schäden klinisch explodieren [8]. Tier- und Metabolomik-Daten zu Heroin ergänzen das Bild: Der Stoffwechsel der Leber kippt in Pfaden wie Glutathion- und Ein-Kohlenstoff-Stoffwechsel – potenzielle Biomarker und Ansatzpunkte für Schutzstrategien [9].

- Alkohol und Tabak reduzieren: Setze eine 8‑Wochen-Reduktionsphase mit klaren Limits (z. B. 50% weniger Standarddrinks/Woche, nikotinfreie Zeitfenster). Ziel: Entzündung senken und Autophagie entlasten, um Organfunktionen zu stabilisieren [7].

- Trainiere neuroplastisch: 4–5x/Woche 30–45 Minuten moderat-intensives Ausdauertraining (z. B. zügiges Laufen oder Rad), plus 2x/Woche Kraft. Aerobe Belastung moduliert glutamaterge Signalwege und verbessert Affektstabilität; vermeide regelmäßig extremes Ausbrennen, um Exzitotoxizität zu umgehen [10].

- Achtsamkeit implementieren: 6 Wochen MBSR-inspiriert, 10 Minuten täglich, 1 Stunde/Woche angeleitete Session. Ziel: Craving, wahrgenommenen Stress und Emotionsregulation messbar verbessern – besonders wirksam auch in vulnerablen Gruppen mit OUD [11].

- Medizinisches Monitoring: Bei Suchtvorgeschichte halbjährlich Leber- und Nierencheck (z. B. ALT/AST, GGT, Kreatinin/eGFR, Albuminurie). Bei alkoholassoziierter Lebererkrankung MELD im Blick behalten; Risikostratifizierung kann durch klinische Modelle unterstützt werden [8]. Bei (ehemaligem) Heroingebrauch frühzeitig auf Leber-Metabolismus achten und Mangelzustände adressieren (z. B. Glutathion-/B‑Vitamin-Pfade) [9].

- Schmerzmittel klug nutzen: Keine chronische NSAID-Einnahme ohne ärztliche Begleitung. Nutze Nicht-Pharmakastrategien (Kälte/Wärme, Mobility, Schlafoptimierung) und abgestufte Pharmakotherapie, um nephrotoxische Risiken zu minimieren [3].

- Inhalationsrisiken eliminieren: Kontakt zu Lösungsmitteldämpfen im Alltag/Job minimieren (Belüftung, Schutzausrüstung). Bei Exposition: medizinische Abklärung wegen kardiakem und neurologischem Risiko einplanen [4] [5] [6].

Sucht verändert stille Regelsysteme im Körper – von Atmung bis Autophagie. Wer jetzt Alkohol und Nikotin reduziert, trainiert, meditiert und Organe überwacht, baut Resilienz auf Zellebene auf. Deine tägliche Routine ist die Software, die langfristig deine Biologie neu programmiert.

Dieser Gesundheitsartikel wurde mit KI-Unterstützung erstellt und soll Menschen den Zugang zu aktuellem wissenschaftlichem Gesundheitswissen erleichtern. Er versteht sich als Beitrag zur Demokratisierung von Wissenschaft – ersetzt jedoch keine professionelle medizinische Beratung und kann durch KI-generierte Inhalte einzelne Details vereinfacht oder leicht ungenau wiedergeben. HEARTPORT und seine Partner übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Anwendbarkeit der bereitgestellten Informationen.