Stell dir 2035 vor: Wearables lesen nicht nur Schritte, sondern deine mentale Bandbreite – wie klar du denkst, wie flexibel du Probleme löst, wie resistent dein Gehirn gegen Stress reagiert. Schulen timen Mathetests nach der Sportstunde, Teams planen kreative Sprints direkt nach kurzen HIIT-Einheiten, Führungskräfte buchen Meetings beim Gehen im Park. Diese Vision ist näher als sie klingt. Denn Bewegung ist nicht nur Treibstoff für Muskeln – sie ist ein präzises Werkzeug, um das Denkorgan zu schärfen, Stress zu dämpfen und mentale Höchstleistung über Jahrzehnte zu sichern.

Der Körper trainiert das Gehirn mit. Wenn wir uns bewegen, steigt die Ausschüttung neuroplastischer Faktoren wie BDNFBrain-Derived Neurotrophic Factor; Wachstumsfaktor, der Nervenzellen schützt, vernetzt und Lernen erleichtert, Stresshormone werden reguliert und die Hirndurchblutung verbessert. Unterschiedliche Reize aktivieren unterschiedliche Netzwerke: Aerobe Belastungen stabilisieren Grundfunktionen, Hochintensität triggert starke neurochemische Antworten, Koordination und Balance fordern exekutive Funktionenkognitive Steuerprozesse wie Inhibition, Flexibilität, Arbeitsgedächtnis heraus. Selbst kurze Dosen wirken – besonders, wenn sie klug platziert sind. Wichtig: Mentale Fitness lebt von Vielfalt. Reine Ausdauer ohne Koordination lässt Potenzial liegen; völlige Inaktivität beschleunigt kognitive Abwärtstrends [1].

Körperliche Aktivität kann akute und langfristige kognitive Vorteile liefern. Kurzzeitige HIIT-Belastungen erhöhen BDNF und verbessern direkt nach der Einheit das Arbeitsgedächtnis – ein Zeitfenster, das sich für konzentrierte Denkarbeit nutzen lässt [2]. Über Wochen bis Monate zeigen sowohl hochintensive als auch moderat fordernde Aktivitäten in unterschiedlichen Populationen robuste Effekte auf kognitive Teilbereiche und mentale Gesundheit [3]. Yoga senkt Stress und schärft Achtsamkeit – zwei Hebel, die mentale Klarheit und psychologische Flexibilität stärken, also die Fähigkeit, unter Druck sinnvoll zu handeln [4][5]. Team- und Gruppensport stärkt soziale Kognition und emotionale Resilienz, was in Schule und Beruf mit besserer Leistungsfähigkeit einhergeht [6]. Outdoor-Training addiert Naturkontakt – ein biologischer „Reset“, der Stimmung, Stressantwort und kognitive Stabilität unterstützt [7][8]. Umgekehrt beschleunigt Bewegungsmangel den Weg zu kognitiver Schwäche; selbst wenn in einzelnen Langzeitprogrammen keine messbare Hirnvolumen-Differenz entsteht, bleibt das Risiko ohne Bewegung höher [1].

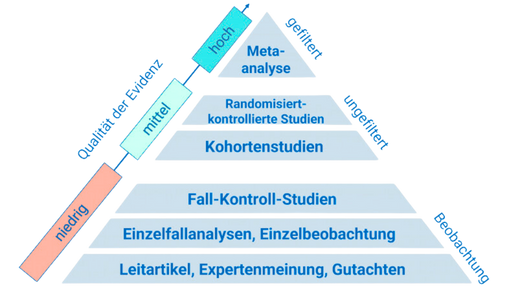

Eine akute HIIT-Studie an gesunden jungen Erwachsenen zeigte nach 10 mal 1 Minute Belastung signifikante Anstiege von BDNF und Cortisol, begleitet von der besten Arbeitsgedächtnisleistung direkt nach dem Training; der Vorteil hielt noch 30 Minuten an. Das deutet auf ein kurzfristiges Leistungsfenster hin, das produktiv genutzt werden kann [2]. In einer randomisiert-kontrollierten Untersuchung bei Personen mit Schizophrenie verbesserten sowohl HIIT als auch sportähnliches aktives Videogaming die Neurokognition über 12 Wochen; überraschend wirkten beide Modalitäten ähnlich, mit möglichen Unterschieden in Lernunterdomänen. Relevanz: Mehrere Wege führen kognitiv nach oben – Intensität ist nicht der einzige Schlüssel, Vielfalt zählt [9]. Ein aktueller Überblick ordnet die Effekte von HIIT auf kognitive Funktionen ein: Akut und chronisch kann HIIT Neurotransmitter, neuroprotektive Faktoren und hirnrelevanten Laktatfluss modulieren. Das erklärt, warum zeitökonomische Protokolle spürbare geistige Gewinne liefern können, auch wenn Protokollunterschiede die Befundlage heterogener machen [3]. Parallel zeigt eine randomisierte Studie zu Yoga, dass strukturierte Atem- und Meditationspraxis Stress zuverlässig senkt und Achtsamkeit erhöht – beides starke Prädiktoren für psychologische Flexibilität, einen Kernmechanismus mentaler Leistungsfähigkeit unter Belastung [4].

- Nutze das HIIT-Leistungsfenster: 10–12 Minuten HIIT (z. B. 10×1 Minute harte Intervalle mit 1 Minute locker) und plane 0–30 Minuten danach anspruchsvolle Denkaufgaben oder kreative Sessions ein. So profitierst du vom BDNF- und Fokus-Boost [2][3]. Bei klinischen oder mental vulnerablen Gruppen sind auch alternative, spielerische Formate valide Optionen [9].

- Integriere Yoga für Stress-Clearance: 45–60 Minuten Hatha-orientierte Sessions mit Atemtechniken (z. B. Anulom Vilom, Bhramari) 2–3× pro Woche. Kurzfristig senkt das Angst und Stress, mittelfristig steigert es Achtsamkeit und psychologische Flexibilität – ideal als „mentaler Reset“ am Ende des Arbeitstages [5][4].

- Trainiere im Team: Wähle 1–2 Gruppensessions pro Woche (z. B. Volleyball, Fußball, Basketball oder Ruderclub). So kombinierst du Fitness mit sozialer Kognition, Disziplin und emotionaler Resilienz – Faktoren, die mit besserer kognitiver Performance und Alltagsleistung verknüpft sind [6].

- Verlege Einheiten ins Grüne: Plane 2 Outdoor-Workouts pro Woche im Park, Wald oder am Wasser. Naturkontakt verbessert Stimmung, Stressregulation und kognitive Stabilität; Wasserumgebungen können zusätzlich Flow und Selbstwirksamkeit fördern. Gehen-Meetings im Park zählen mit [7][8].

- Baue Koordination und Balance ein: 1–2 Einheiten mit koordinativen Reizen (z. B. instabiles Krafttraining, Balance-Drills, Agility-Ladder). Metastabiles Training verbessert Inhibition und Wahrnehmungsverarbeitung – essenziell für schnelle, präzise Entscheidungen [10].

- Vermeide Inaktivität: Setze Minimalstandards (täglich 7–8.000 Schritte, 2–3 Kraft- und Cardiosessions/Woche), um kognitiven Abbau nicht zu begünstigen. Selbst wenn MRI-Marker nicht sofort anspringen, bleibt Funktion das entscheidende Outcome [1].

Die nächsten Jahre werden personalisierte „Brain-Workouts“ bringen: Trainingsapps, die deine kognitive Aufgabe an das post-exercise Fenster koppeln, und Programme, die Natur, Teamdynamik, Yoga und HIIT intelligent verzahnen. Erwartbar sind Biomarker-gestützte Protokolle, die BDNF- und Stresskurven in Echtzeit nutzen – für mentale Höchstleistung, alltagstauglich und wissenschaftlich kalibriert.

Dieser Gesundheitsartikel wurde mit KI-Unterstützung erstellt und soll Menschen den Zugang zu aktuellem wissenschaftlichem Gesundheitswissen erleichtern. Er versteht sich als Beitrag zur Demokratisierung von Wissenschaft – ersetzt jedoch keine professionelle medizinische Beratung und kann durch KI-generierte Inhalte einzelne Details vereinfacht oder leicht ungenau wiedergeben. HEARTPORT und seine Partner übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Anwendbarkeit der bereitgestellten Informationen.