Als Neurowissenschaftlerin und ehemalige NIH-Direktorin des National Institute on Drug Abuse hat Nora Volkow gezeigt, wie stark Sucht das Gehirn formt – und wie trainierbar Selbstkontrolle bleibt. Diese Perspektive bricht mit dem Mythos reiner Willensschwäche: Sucht ist kein moralisches Versagen, sondern ein lern- und veränderbares Muster in Emotions- und Kontrollnetzwerken. Genau hier setzt dieser Hearticle an: Wir übersetzen aktuelle Forschung in klare Schritte, die psychische Stabilität, Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit fördern.

Sucht ist ein wiederkehrendes Verhaltensmuster, das kurzfristig Stress lindert, langfristig jedoch Kontrolle, Stimmung und Beziehungen untergräbt. Zentral ist die EmotionsdysregulationSchwierigkeiten, intensive Gefühle zu erkennen, zu tolerieren und sinnvoll zu steuern, die Betroffene in sogenannte FluchtmotiveTendenz, belastende Gefühle durch Ablenkung oder Rausch zu vermeiden treibt. Psychoanalytisch betrachtet dienen süchtige Handlungen oft als Ersatzregulation: Sie dämpfen innere Spannung, ohne die zugrunde liegenden Konflikte zu lösen. Neurobiologisch sind dabei Kontrollnetzwerke wie ACCAnteriorer cingulärer Cortex, wichtig für Aufmerksamkeitssteuerung und Fehlerkontrolle und mPFCmedialer präfrontaler Kortex, zentral für Impulskontrolle und Emotionsregulation geschwächt, während Belohnungssignale dominieren. Im Alltag zeigt sich das jenseits von Substanzen: exzessive Social-Media‑Nutzung, Gaming oder Glücksspiel können zum gleichen Emotionsventil werden. Für High Performer bedeutet das: Wer Gefühle nicht verarbeitet, verliert Fokus, Energie und langfristig Gesundheit.

Emotionsflucht über Verhalten hat messbare Folgen. Bei problematischem Glücksspiel zeigen Betroffene eine gestörte Stressphysiologie: Ihr Cortisol reagiert auf akuten Stress gedämpft, während negative Stimmungslagen erhöht bleiben – ein Muster chronischer Belastung, das die Erholung erschwert und Impulsivität mit Spielverlangen verknüpft [1]. Ähnlich im Digitalen: Exzessive Social-Media-Nutzung wird durch Angst vor negativer Bewertung und Validierungssuche angetrieben; beides verschiebt Selbstwahrnehmung und fördert kreisende Vergleiche, die emotionale Anfälligkeit erhöhen [2]. Bei Gaming verdichten sich Daten, dass Menschen mit Emotionsdysregulation und depressiven Symptomen Spiele gezielt zur Emotionsregulation nutzen; dadurch steigt das Risiko für Gaming-Disorder-Symptome, besonders wenn Flucht- und Fantasiemotive dominieren [3]. Auch Essen kann zur Gefühlsabwehr werden: Stress fördert emotionales Essen vor allem bei Menschen, die mit Vermeidung statt aktiver Bewältigung reagieren [4]. Das gemeinsame Muster: kurzfristige Entlastung, langfristige Destabilisierung von Stimmung, Selbstwert und Stresssystem – mit Konsequenzen für Schlaf, Leistungsfähigkeit und metabolische Gesundheit.

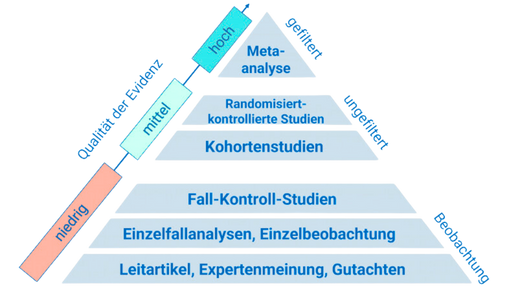

Mehrere Studien zeichnen einen konsistenten Pfad vom Gefühl zum Verhalten. Eine Untersuchung zu Gaming-Disorder zeigt: Emotionsdysregulation wirkt nicht direkt, sondern über depressive Symptome und anschließende Flucht-/Fantasie-Motive auf Problemgaming – innerhalb der WHO-Kriterien vollständig vermittelt, innerhalb der APA-Definition teilweise [3]. Relevanz: Wer Gefühle regulieren lernt und depressive Symptomlast reduziert, nimmt dem Suchtverhalten seinen Treibstoff. In der Stressforschung zu Glücksspielern finden sich blunted Cortisolreaktionen bei gleichzeitig erhöhten negativen Affekten; die Spielgelüste steigen nicht zwingend in der Stressspitze, hängen aber mit Trait-Impulsivität zusammen [1]. Das erklärt Rückfälle nach Belastungsphasen: weniger wegen akuter Lust, mehr wegen chronischer Dysregulation. Auf der Interventionsseite belegen randomisierte Trainings zu Achtsamkeit, dass schon kurze Einheiten die Funktion von ACC/mPFC stärken, mit besserer Emotionsregulation und geringerem Stress einhergehen – bei Rauchenden und Nichtrauchenden [5]. Parallel zeigen Daten zu Mutual-Help-Kontexten, dass Geben und Empfangen von Unterstützung mit weniger Konsum und Problemen korreliert und über soziale Identität und Selbstwirksamkeit Abstinenz stützt [6] [7]. Bewegung ergänzt dieses Paket: Trainingsprogramme senken Stress und Depressivität und verbessern Lebensqualität bei Substanzstörungen – ein praktischer Hebel für Rückfallprophylaxe [8].

- Etabliere ein 12‑Minuten-Protokoll: 6 Minuten Atemfokus (4‑Sekunden-Einatmen, 6‑Sekunden‑Ausatmen), 3 Minuten Body-Scan, 3 Minuten Offene Achtsamkeit. Ziel: ACC/mPFC aktivieren, Stress senken, Impulse abpuffern [5].

- Plane „Gefühls-Checks“: dreimal täglich benenne Gefühl, Intensität (0–10) und Bedürfnis. Ersetze Fluchtmotive durch einen kleinen Regulierer (Spaziergang, 10 Tiefe Atemzüge). So unterbrichst du den Automatismus Richtung Gaming/Essen/Apps [3] [4].

- Baue eine Recovery-Identität: Woche 1–2 eine Gruppe (vor Ort oder online) testen; Woche 3–4 aktiv helfen (z. B. Neulinge begrüßen). Geben und Empfangen von Hilfe stärkt Zugehörigkeit, Selbstwirksamkeit und Abstinenz [6] [7].

- Social-Media-Hygiene: 2‑mal täglich 15 Minuten „bewusste Nutzung“ mit klarer Intention; Accounts, die Vergleichsdruck triggern, stummschalten. Ziel: weniger Validierungssuche, mehr Selbstkongruenz [2].

- Bewegungsanker: 150 Minuten pro Woche moderat (z. B. zügiges Gehen) plus 2 Kraftsessions. Nach stressigen Tagen 20 Minuten Cardio als „Emotionsreset“ einplanen. Erwartbar: weniger Stress/Depressivität, bessere Lebensqualität, geringeres Rückfallrisiko [8].

- CBT‑Mikrotools: Führe ein ABC‑Protokoll (Auslöser–Bewertung–Consequence) für Trigger wie Appetit auf Glücksspiel oder emotionales Essen. Ersetze Denkfehler („Ich kann das eh nicht stoppen“) durch testbare Alternativen; visuelle Hilfen erleichtern das Reframing [9].

Suchtverhalten ist oft eine verdeckte Strategie, Gefühle zu managen – und genau dort liegt der Hebel. Trainiere täglich Achtsamkeit, bewege dich gezielt, und suche aktive soziale Identität in Recovery-Kontexten. Starte heute mit 12 Minuten Atemfokus und einem ABC‑Eintrag: kleine Schritte, große Hebel.

Dieser Gesundheitsartikel wurde mit KI-Unterstützung erstellt und soll Menschen den Zugang zu aktuellem wissenschaftlichem Gesundheitswissen erleichtern. Er versteht sich als Beitrag zur Demokratisierung von Wissenschaft – ersetzt jedoch keine professionelle medizinische Beratung und kann durch KI-generierte Inhalte einzelne Details vereinfacht oder leicht ungenau wiedergeben. HEARTPORT und seine Partner übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Anwendbarkeit der bereitgestellten Informationen.