Als die Psychiaterin und Pionierin der Stressforschung, Dr. Mary L. Main, in den 1970er-Jahren Bindungsdynamiken untersuchte, rückte eine damals unterschätzte Erkenntnis ins Zentrum: Stress ist nicht nur ein Gefühl, sondern ein Muster, das Verhalten formt und Risiken verschiebt. Parallel prägte die Internistin Dr. Helen Flanders Dunbar die Psychosomatik und zeigte, wie psychische Belastung den Körper steuert. Diese Spur weiblicher Forschungskraft führt bis heute zu einer Frage, die High Performer unmittelbar betrifft: Wann kippt Stress von Antrieb in Abhängigkeit – und wie stoppen wir diese stille Drift?

Stress ist eine physiologische Antwort auf Anforderungen. Kurzfristig steigert er Fokus und Leistungsfähigkeit. Problematisch wird er, wenn die Stressachse dauerhaft hochläuft und sich das System nicht mehr beruhigt. Forschende sprechen von einer adaptiven Stressreaktionein mehrstufiges System aus Basisniveau, akuter Reaktion und Erholung zurück zur Balance, die bei chronischer Belastung aus dem Takt gerät. In dieser Dysregulation suchen Menschen nach schneller Linderung: Alkohol, Nikotin, Zucker, exzessives Essen oder endloses Scrollen liefern eine kurze Erleichterung – und trainieren genau dieses Muster ein. Die Folge ist negativer VerstärkungszyklusVerhalten wird wahrscheinlicher, weil es kurzfristig unangenehme Zustände reduziert, der Stress und Suchtverlangen verschaltet. Wer die Mechanik versteht, gewinnt Kontrolle: Trigger erkennen, das Fenster zwischen Impuls und Handlung weiten und gesunde Belohnungen gezielt einsetzen.

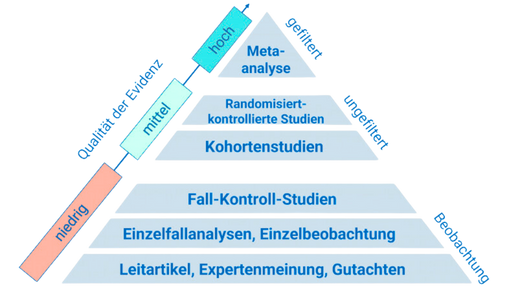

Chronischer Stress ohne wirksame Bewältigung erhöht nach aktueller Evidenz die Anfälligkeit für Suchterkrankungen, steigert Craving und Rückfallrisiko und verfestigt unflexible Coping-Muster [1]. Im Essverhalten zeigt sich die gleiche Logik: Stressbedingtes Überessen kann in Binge-Eating eskalieren und Adipositas sowie psychische Belastung nach sich ziehen [2][3]. Zucker liefert eine schnelle dopaminerge Belohnung, fördert jedoch langfristig impulsives Verhalten, Angst, depressive Symptome und kann suchtähnliche Veränderungen in den Belohnungsbahnen triggern [4]. Auch digitale Strategien sind nicht neutral: Problematische Social-Media-Nutzung erhöht psychische Belastung über Doomscrolling und beeinträchtigte psychologische Anpassung – eine moderne Schleife aus Stress, Konsum und Verschlechterung der Stimmung [5]. Umgekehrt senkt die Reduktion von Alkoholkonsum nachweislich Blutdruck, Leberbelastung und psychosozialen Stress, verbessert Herzfunktion und Lebensqualität – ein direkter Hebel gegen stressgetriebene Suchtmuster und Gesundheitsrisiken [6].

Eine umfassende Review zur Stress-Pathophysiologie der Sucht zeigt, dass wiederholte Belastungen die Phasen der adaptiven Stressreaktion stören: Das Baseline-Niveau steigt, die akute Reaktion wird inflexibel, die Erholung bleibt aus. Auf dieser Grundlage nehmen Craving, Rückfallneigung und der Erhalt des Substanzkonsums zu – ein Mechanismus, der Prävention und Therapie auf Stressregulation fokussieren sollte [1]. Klinische Interventionen, die Achtsamkeit integrieren, liefern hierfür praktische Wege: In einer Behandlungskohorte führte Qigong-Meditation zu höheren Therapieabschlussraten und stärkerer Reduktion von Craving und Angst; eine gute Meditationsqualität verstärkte die Effekte, besonders bei Frauen [7]. Ergänzend zeigt eine randomisierte Pilotstudie, dass Mindfulness-Oriented Recovery Enhancement (MORE) bei Patientinnen und Patienten mit Alkoholgebrauchsstörung und parallelem Cannabis-/Kokainkonsum das Gesamtniveau an Substanzcraving über Stress- und Alkohorkonfrontationen hinweg stärker senkt als eine supportive Gruppenkontrolle – ein Hinweis, dass gezielte Achtsamkeit plus kognitive Neubewertung auf die gemeinsamen Stress-Schaltkreise wirkt [8]. Schließlich verdeutlicht eine große SEM-Analyse im Jugendbereich: Soziale Unterstützung reduziert nicht nur Suizidalität direkt, sondern dämpft auch belastete Familienkontexte und Gewalterfahrungen – ein Netzwerkpuffer, der Stressfolgen systemisch entschärft [9].

- Achtsamkeit präzise trainieren: Täglich 10–15 Minuten Atemmeditation oder Qigong-Elemente einbauen. Ziel: Wahrnehmen, Benennen, Nicht-Reagieren. In akuten Stressspitzen 4–6 Atemzüge mit doppelt so langer Ausatmung. Qualität schlägt Quantität: Eine fokussierte, „saubere“ Einheit mindert Craving spürbar [7].

- Soziale Netze aktivieren: Zwei feste Kontaktfenster pro Woche planen (Walk & Talk, gemeinsames Training). Zuhause Verlässlichkeit schaffen, am Arbeitsplatz Zugehörigkeit fördern (Buddy-System). Starke Unterstützung wirkt wie ein Stoßdämpfer gegen Stressfolgen [9].

- Professionelle Hilfe nutzen: Bei anhaltendem Druck oder Rückfallrisiko frühzeitig Therapie starten. Mindfulness-Oriented Recovery Enhancement oder vergleichbare Programme adressieren Stress, Craving und Neubewertung von Auslösern [8]. In Opioidbehandlung Stress regelmäßig monitoren; stressfokussierte Zusatzinterventionen können Retention und Ergebnisqualität verbessern [10].

- Substanzen entmachten: 30 Tage Alkoholkarenz oder deutliche Reduktion festlegen, plus Nikotinstrategien (NRT, E-Zigarette-Abbauplan). Erwartete Gewinne: weniger psychosozialer Stress, bessere Herz- und Lebermarker, Blutdrucksenkung und besserer Schlaf – messbare Performance-Pluspunkte [6].

Die nächsten Jahre werden Stress-Biomarker, digitale Nudges und maßgeschneiderte Achtsamkeitsprotokolle zusammenführen, um Craving-Schleifen früh zu brechen. Mit wachsender Evidenz zu sozialen Netzwerken als Schutzfaktor und präzisen, stresszielenden Therapien könnten High Performer ihre Resilienz so trainieren wie Muskelkraft – planbar, messbar, wirksam.

Dieser Gesundheitsartikel wurde mit KI-Unterstützung erstellt und soll Menschen den Zugang zu aktuellem wissenschaftlichem Gesundheitswissen erleichtern. Er versteht sich als Beitrag zur Demokratisierung von Wissenschaft – ersetzt jedoch keine professionelle medizinische Beratung und kann durch KI-generierte Inhalte einzelne Details vereinfacht oder leicht ungenau wiedergeben. HEARTPORT und seine Partner übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Anwendbarkeit der bereitgestellten Informationen.